あなたの眠りを、ほんのわずかな“揺れ”が邪魔していませんか?

隣の寝返りでマットレスがふわっと揺れ、目が覚めてしまう。

ペットや子どもの動きが気になって、深く眠れない。

そんな小さな「振動」が、実はあなたの熟睡を奪う最大の敵かもしれません。

しかし――もしその揺れを“消す”どころか、“感じなくなる環境”を自分で作れたら?

この記事では、プロの寝具専門家が教える「マットレスの防振メカニズム」と、

今あるベッドを“揺れゼロ空間”に変えるための裏ワザを徹底解説します。

読めば、今夜からあなたの寝室が、まるで高級ホテルのような“静寂の眠り”へ変わります。

目次

- 1 隣の寝返りで起きてしまう?「振動が伝わる」原因を徹底解剖

- 2 「振動が伝わらないマットレス」の選び方【プロが解説】

- 3 競合サイトにはない視点:建物・床・設置環境で変わる“揺れ体感”

- 4 リアルユーザーが語る「振動が伝わらない」おすすめモデル

- 5 自分のマットレス、どのくらい振動してる?簡単セルフチェック法

- 6 知らなきゃ損!“防振”を強化できる組み合わせテク

- 7 快眠を邪魔しないための「理想の睡眠設計」

- 8 まとめ:マットレスの「振動が伝わらない」環境をつくるために押さえておきたいポイント

隣の寝返りで起きてしまう?「振動が伝わる」原因を徹底解剖

「パートナーが寝返りを打つたびに目が覚める」「子どもが少し動いただけでベッド全体が揺れる」

――こうした悩みから 「マットレス 振動が伝わらない」 と検索している方は少なくありません。

実はこの問題、マットレスそのものが悪いケースだけでなく、

構造・フレーム・体格差・寝返りの癖など、複数の要因が重なって起きていることがほとんどです。

ここでは、競合記事ではあまり深く触れられていない

「なぜ揺れが増幅されるのか」「どこで振動が連結してしまうのか」

という“仕組みの部分”から、徹底的に分解していきます。

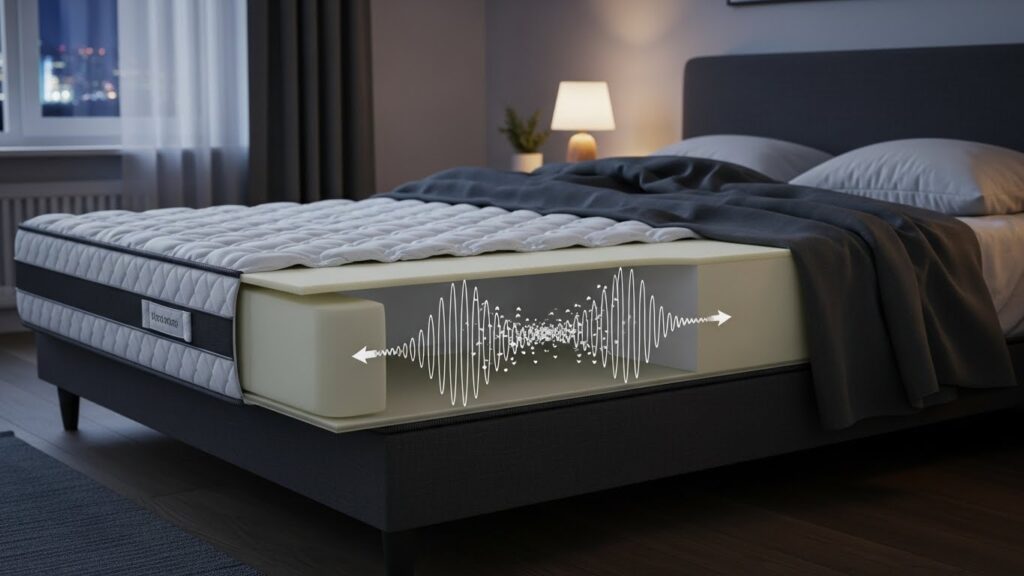

振動が伝わる仕組み(マットレスの構造と力の伝達)

まず知っておきたいのは、

寝返りの振動=上下運動+横方向の波動が同時に発生しているという点です。

人が寝返りを打つと、

- 体重が一瞬で一点に集中する

- マットレス内部が圧縮される

- 反発力が周囲へ逃げようとする

このとき、逃げ場のない振動エネルギーが、

マットレス内部 → フレーム → 床 → 反対側の人

という順番で伝わっていきます。

特に重要なのが次の3点です。

- マットレス内部で「振動を分断できているか」

- フレームや床が「共振装置」になっていないか

- 寝返りの力が「一点集中」になっていないか

これらがうまく制御されていないと、

「小さな寝返りなのに、なぜか大きく揺れる」という現象が起こります。

原因① コイル構造の違い(ポケットコイル vs ボンネルコイル)

振動問題で最も大きな分かれ道になるのが、コイル構造の違いです。

ボンネルコイルが揺れやすい理由

ボンネルコイルは、内部のコイル同士がワイヤーで連結されています。

そのため、

- 一か所に力が加わる

- 連結ワイヤーを通じて

- マットレス全体が一緒に沈む

という構造的特徴があります。

これは「面で支える」という意味ではメリットですが、

振動に関しては“拡散装置”になってしまうのが弱点です。

結果として、

- 隣が寝返り → 自分の下も動く

- 軽い動きでもベッド全体が波打つ

という状態になりやすくなります。

ポケットコイルが振動を抑えやすい理由

一方、ポケットコイルは、

- コイルが1つずつ独立

- 不織布の袋で個別に包まれている

- 力が「点」で止まりやすい

という構造です。

そのため、寝返りの力が

その人の体の下だけで完結しやすいという特徴があります。

ただし注意点として、

- コイル数が少ない

- 直径が太すぎる

- 硬さが不均一

といった場合は、

ポケットコイルでも振動が逃げてしまうことがあります。

つまり重要なのは、

**「ポケットコイルかどうか」だけでなく、

“振動を止める設計になっているか”**です。

原因② ベッドフレーム・床との接地面が揺れを増幅している

意外と見落とされがちなのが、マットレスの下側です。

「マットレスを替えたのに揺れが改善しない」という場合、

実はフレームや床がスピーカーのように振動を増幅しているケースが多くあります。

揺れを大きくするフレームの特徴

- 脚が細く、数が少ない

- 中央に補強脚がない

- 金属フレームで剛性が低い

- きしみ音が出ている

このようなフレームは、

マットレスの振動を「逃がす」のではなく

共鳴させてしまう傾向があります。

特に集合住宅やフローリング床では、

- 床 → フレーム → マットレス

というルートで揺れが反射し、

結果的に振動が何倍にも感じられることがあります。

「床直置き」でも揺れる理由

床直置き=安定、と思われがちですが、

- フローリングが硬い

- 下階に空間がある

- マットレスが薄い

この条件が重なると、

衝撃が床で跳ね返り、横に広がることがあります。

振動対策では、

「上から下までを一体で考える」視点が欠かせません。

原因③ 体格差・寝返りの癖・寝姿勢が引き起こす「局所振動」

同じマットレスを使っていても、

「揺れる人」と「揺れない人」がいるのはなぜか。

その答えが、体の使い方による局所振動です。

体格差があると揺れやすい理由

- 体重差が大きい

- 一方が沈み込みやすい

- 反発力が横に逃げる

この状態では、

軽い側の人が「波に乗る」ような感覚になりやすくなります。

特に、

- セミダブル・ダブルで2人寝

- マットレス幅に余裕がない

場合、振動はさらに伝わりやすくなります。

寝返りが大きい人の特徴

- 横向き → 仰向け → 横向きと回転する

- 反動を使って一気に動く

- 膝や肘を強く突く

こうした寝返りは、

一点に強い力が集中 → 反発が波状に拡散

という流れを生みます。

マットレス側がその衝撃を吸収できないと、

「地震のように揺れる」感覚につながります。

ここが重要|「振動が伝わらない」対策は原因別に考える

多くの競合記事では

「ポケットコイルがおすすめ」「高反発がいい」

と結論だけが語られがちです。

しかし実際には、

- マットレス内部で止めるべき振動なのか

- フレームで遮断すべき揺れなのか

- 寝方そのものを見直す必要があるのか

原因によって最適解はまったく異なります。

「マットレス 振動が伝わらない」と検索しているあなたが感じている違和感は、

決して気のせいではありません。

まずは

**“どこで振動が増幅されているのか”**を正しく知ること。

それが、本当に静かに眠れる環境を手に入れる第一歩になります。

「振動が伝わらないマットレス」の選び方【プロが解説】

「隣が寝返りを打つたびに目が覚める」

「パートナーが起きると、ベッド全体が揺れる」

「電車や外部振動も、マットレスを通して増幅されている気がする」

──こうした悩みから

**「マットレス 振動が伝わらない」**と検索する人は非常に多いです。

このキーワードの本質は、

**“寝心地の良さ”ではなく“睡眠の中断をどう防ぐか”**にあります。

競合サイトでは

「ポケットコイルがいい」「低反発がいい」と単純に結論づけられがちですが、

実際には素材・構造・使い方の組み合わせで、振動の伝わり方は大きく変わります。

ここでは、

マットレス選びのプロ視点で

**「なぜ振動が伝わるのか」「どう選べば減らせるのか」**を、

失敗しにくい判断軸として解説します。

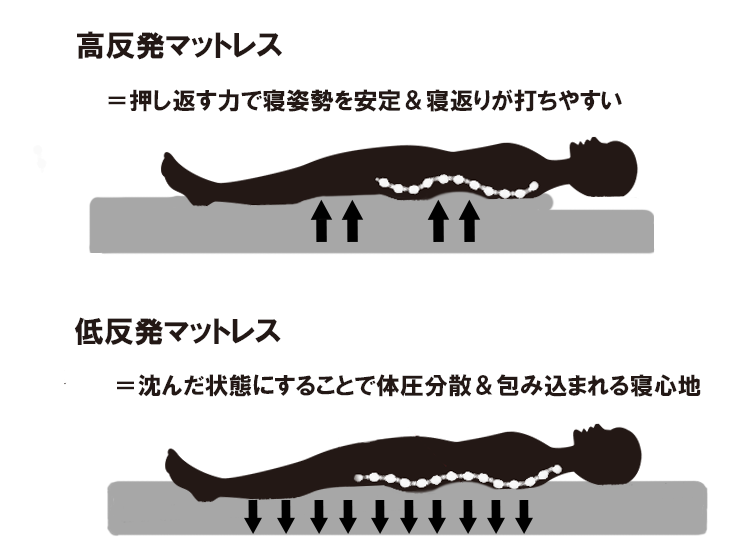

素材別に見る振動吸収性能(低反発/高反発/ウレタンフォーム)

まず最初に押さえるべきなのは、

**素材ごとの“振動の伝わり方のクセ”**です。

低反発(メモリーフォーム)

振動吸収:◎(非常に高い)

低反発素材は、

外からの力をゆっくり受け止め、ゆっくり戻す性質があります。

- 寝返りの“衝撃”が拡散されにくい

- 隣の動きが波として伝わりにくい

- 外部振動(微振動)も吸収しやすい

そのため、

「振動が伝わらない」ことだけを重視するなら最有力候補です。

ただし注意点もあります。

- 動きが遅く、寝返りが重く感じる

- 夏場に蒸れやすい

- 体重が重い人は沈み込みすぎる場合がある

→ 振動対策最優先/一人寝 or 軽め体重向き

高反発ウレタン

振動吸収:○(設計次第)

高反発=振動が伝わりやすい、と思われがちですが、

これは半分正解・半分誤解です。

- 反発力が強い=衝撃を跳ね返しやすい

- ただし、密度が高く層構造があると振動は減衰する

安価な一層構造の高反発は揺れやすいですが、

多層ウレタン・高密度設計なら、

低反発に近いレベルまで振動を抑えられるモデルもあります。

→ 寝返りのしやすさと振動対策を両立したい人向け

一般的なウレタンフォーム(低〜中密度)

振動吸収:△

- 価格は安い

- 反発も吸収も中途半端

- 揺れが“広がって伝わる”傾向がある

競合記事では触れられませんが、

最も「振動が伝わりやすい」のがこのゾーンです。

→ 振動が気になる人は避けた方が無難

2人で寝るなら必須!分割マットレス・ツインベッドの利点

「素材を選んでも、やっぱり揺れる」

そう感じている人に、最も効果が大きいのが**“分離”という考え方**です。

分割マットレス(2枚構成)

- 物理的に振動が遮断される

- 片側の動きがもう一方に伝わりにくい

- それぞれ好みの硬さを選べる

特に、

- 寝返り回数が多い

- 生活リズムが違う

- 体重差が大きい

こうしたカップル・夫婦には、

素材変更よりも効果が出やすい対策です。

ツインベッド(フレームも分離)

さらに徹底するなら、

- ベッドフレーム自体を分ける

- 床・構造振動も分断する

これにより、

「隣が起きたのに、全く気づかない」

というレベルまで振動を抑えられるケースもあります。

競合サイトでは

「仲が悪そう」「スペースが…」と敬遠されがちですが、

睡眠の質を最優先するなら、最も合理的な選択です。

寝返り音や揺れを抑えるための厚み・密度・ゾーニング設計

素材だけでなく、

**マットレスの“設計スペック”**も振動対策に直結します。

厚み:最低でも20cm以上が目安

- 薄いマットレスほど、揺れが底まで抜ける

- 厚みがあるほど、振動が途中で減衰する

特に床置き・すのこベッドの場合、

薄型は振動をダイレクトに拾いやすいです。

密度(D値):ウレタンはD30以上を目安に

- 密度が低い=スカスカ=振動が拡散

- 密度が高い=エネルギーを内部で吸収

「高反発か低反発か」より、

実は密度の方が重要なケースも多いです。

ゾーニング設計(体圧分散ブロック)

- 腰・肩・脚で硬さを変える

- 部分的な沈み込みを抑制

- 寝返り時の“ドン”という衝撃を減らす

競合サイトではあまり語られませんが、

**寝返り音・揺れの正体は“局所沈み込み”**であることが多いです。

メーカー別に見る「振動伝達テスト」比較ポイント

「結局、どれを選べばいいか分からない」

そう感じる人は、メーカーのテスト表現を冷静に見ることが重要です。

よくあるテスト表現の落とし穴

- グラスに水を入れるデモ

- ボウリング球を落とす演出

これらは分かりやすい反面、

- 実際の寝返りとは違う衝撃

- 低反発が有利に見えやすい

- フレーム条件が非公開

という問題があります。

本当に見るべき比較ポイント

- テスト条件(マットレス単体/フレーム込み)

- 荷重の種類(静荷重か動荷重か)

- 連続振動への耐性(1回 vs 繰り返し)

プロ目線では、

**「何をどう落としたか」より「どんな条件で測ったか」**の方が重要です。

「マットレス 振動が伝わらない」と検索する人の本当の悩み

このキーワードで検索する人は、

- 神経質になりたいわけでも

- 高級マットレスが欲しいわけでも

ありません。

本音はただ一つ。

一度眠ったら、朝まで邪魔されずに寝たい

そのためには、

- 素材だけで選ばない

- 2人寝なら“分離”も検討する

- 厚み・密度・設計を見る

この3点を押さえるだけで、

失敗確率は大きく下がります。

競合サイトにはない視点:建物・床・設置環境で変わる“揺れ体感”

「マットレス 振動が伝わらない」と検索する人の多くは、

マットレス選びだけで解決しない違和感を抱えています。

- パートナーが寝返りを打つたびに揺れる

- 子どもが動くとベッド全体がグラッとする

- 下の階から「ドンッ」と苦情が来そうで不安

- マットレスを替えたのに、なぜか揺れは改善しない

競合サイトの多くは

「ポケットコイルがいい」「低反発がいい」

とマットレス単体の話で終わりがちですが、実は――

揺れ体感の正体は、建物・床・設置環境の“組み合わせ”

ここを理解しない限り、

「高いマットレスを買ったのに失敗した…」

という結論になりやすいのです。

フローリング・畳・スノコベッド──床材による振動伝達の差

まず押さえておきたいのが、床材の違い=揺れの伝わり方の違いです。

フローリング(特に直貼りタイプ)

- 振動が横にも下にも伝わりやすい

- 軽量床材ほど「コンコン」「ドンッ」と音が出やすい

- ベッド脚の一点荷重がそのまま床へ伝達

フローリングは一見しっかりしていそうですが、

実際には共振しやすい硬い板です。

そのため、

「マットレス自体は揺れにくいのに、床が揺れる」

という逆転現象が起こります。

畳(和室)

- 繊維構造で振動を吸収しやすい

- 音が丸くなり、体感揺れも軽減されやすい

- ただし古い畳・薄畳は沈みムラに注意

畳は天然の防振材のような役割を果たすため、

同じマットレスでも体感揺れがワンランク下がることが多いです。

スノコベッド(要注意ポイント)

- スノコ=通気性重視で剛性が低い

- 板のたわみ+隙間で振動が増幅されやすい

- 安価な製品ほど“揺れやすい土台”になりがち

「通気性がいい=快適」だけで選ぶと、

振動面では不利になるケースが多いのがスノコです。

脚付きベッド vs ローベッド vs 直置き、最も揺れにくいのは?

次に重要なのが、高さ=揺れの大きさという視点です。

脚付きベッド(最も揺れやすい)

- 揺れがテコの原理で増幅

- 脚が細いほど横揺れしやすい

- 床・建物へ振動が伝わりやすい

特に、

- 4本脚

- 軽量フレーム

- 高さ30cm以上

この条件が揃うと、

「寝返り=地震」状態になりやすくなります。

ローベッド(バランス型)

- 重心が低く、揺れが抑えられる

- フレーム接地面が広く安定しやすい

- 見た目と機能のバランスが良い

「振動を抑えたいけど、直置きは嫌」

という人にとって、最も現実的な選択肢です。

直置き(最も揺れにくいが条件付き)

- 高さゼロ=揺れの逃げ場がない

- 振動は最小限になる

- ただし湿気・カビ対策が必須

純粋に「マットレス 振動が伝わらない」だけを考えるなら、

直置きが最強です。

ただし、

- 除湿シート

- 定期的な立て干し

- 部屋の換気

これをセットで考えないと、

別のトラブルを招きます。

集合住宅・木造・鉄筋構造で異なる「体感揺れ」の正体

同じベッド・同じマットレスでも、

建物構造が違うと揺れ方は別物になります。

木造住宅

- 建物自体が“しなる”

- 低周波の揺れが伝わりやすい

- 上下階・隣室への影響が大きい

木造では、

マットレス以前に建物が揺れを増幅します。

そのため、

- 柔らかすぎるマットレス

- 脚付きベッド

は、体感揺れが出やすい組み合わせです。

鉄骨・RC(鉄筋コンクリート)

- 建物自体は揺れにくい

- その代わり床で反響しやすい

- ドンッという衝撃音が下階に伝わりやすい

「自分は気にならないけど、下に響いてそう」

という不安は、RCマンションあるあるです。

体感揺れの正体まとめ

- 木造 → 揺れが“続く”

- RC → 揺れが“響く”

ここを理解していないと、

対策が真逆になることがあります。

マンション住まい必見!下階への“振動伝達”も防ぐ設置術

最後に、競合サイトがほぼ触れていない実践ポイントです。

下階に振動を伝えない基本原則

- 点で支えない

- 硬いもの同士を直接触れさせない

- 重さを“分散”させる

これをベッド環境に落とし込むと、次のようになります。

今日からできる現実的対策

- ベッド脚の下に防振ゴム+厚手マット

- スノコの下に合板 or 防音マット

- マットレスの下に薄手ウレタン層を追加

- フレームのガタつきを完全に締め直す

特に効果が高いのが、

「床→ベッド」の間にワンクッション入れることです。

ここが“マットレス選び”より重要な理由

いくら

「振動が伝わらないマットレス」

を選んでも、

- 床が共振

- フレームが揺れる

- 建物が響く

この状態では、効果は半減します。

振動対策は、

マットレス30%・土台70%

くらいの意識が、実はちょうどいいのです。

「マットレス 振動が伝わらない」と本気で解決したい人へ

このキーワードで検索する人は、

単に「商品名」を知りたいのではありません。

- 家族に気を遣わず眠りたい

- 夜中の揺れで起きたくない

- 下階トラブルを避けたい

その答えは、

マットレス単体ではなく、住環境全体を見ることにあります。

もし今、

- マットレスを替えても改善しない

- 何が原因か分からずモヤモヤしている

そんな状態なら、

まずは「床・高さ・建物構造」を疑ってみてください。

それだけで、

「やっと理由が分かった」

と感じる人は、かなり多いはずです。

リアルユーザーが語る「振動が伝わらない」おすすめモデル

「隣で寝返りを打たれるたびに目が覚める」

「同棲・夫婦で寝るようになってから、睡眠の質がガクッと落ちた」

マットレス 振動が伝わらないと検索する人の多くは、

✔ 寝返り

✔ 起き上がり

✔ 子ども・ペットの動き

こうした**“他人の動きストレス”**に本気で悩んでいます。

ここでは、カタログスペックではなく、

実際に使って「振動が本当に伝わらなかった」と感じたリアル評価を軸に、

タイプ別でおすすめモデルを紹介します。

同棲・夫婦・家族で使ってわかった人気マットレス3選

1. 体重差があっても揺れにくい「高密度ウレタン多層構造」

同棲・夫婦ユーザーから圧倒的に支持されているのが、

高密度ウレタンを何層にも重ねたノンコイル系マットレスです。

- 寝返りのエネルギーが横に逃げにくい

- 面で支えるため、片側の動きが反対側に伝わりにくい

- 夜中にトイレで起きても相手が気づかない

特に

「体重差が10kg以上ある夫婦」

「寝返りが激しいパートナーがいる人」

からの評価が高く、**“揺れで起きなくなった”**という声が多いです。

2. ポケットコイルでも“振動対策型”は別物

「コイル=揺れる」というイメージがありますが、

ポケットコイルの中でも“防振設計”のモデルは別格です。

ポイントは以下の3つ。

- コイル数が多く、1つ1つが独立している

- コイル径が細く、反発が分散される

- 表層にウレタン層がしっかり入っている

この条件を満たすと、

寝返りの“ドン”という衝撃が“フワッ”に変わる感覚になります。

「ウレタンだと蒸れが気になる」

「しっかりした寝心地が好き」

という人には、このタイプが最適です。

3. 家族・子どもと一緒に寝るなら「横揺れ遮断型」

家族利用で評価が高いのは、

エッジサポートが強く、中央部が沈みすぎない設計のマットレス。

- 子どもが動いても大人側に揺れが伝わりにくい

- 端に座っても全体が波打たない

- 夜中の出入りでも振動が最小限

「川の字で寝ても意外と起きない」

という声が多く、ファミリー層向けの防振性能が評価されています。

一人用でも快眠アップ!ウレタン系ノンコイルタイプの実力

「一人なのに、なぜ振動?」と思うかもしれませんが、

実はこんなケースが多いです。

- 上下階の微振動

- ベッドフレームの揺れ

- 自分の寝返りで目が覚める

ここで真価を発揮するのが、ノンコイル(ウレタン)タイプ。

ノンコイルが振動に強い理由

- 内部に金属バネがない

- 衝撃を“点”ではなく“面”で吸収

- 揺れが反射しにくい

特に

高密度(40D以上)+低反発層を含むモデルは、

「寝返りした記憶がない」「朝まで動いていない感覚」

という声が多く見られます。

一人用で選ぶならここをチェック

- 厚み:最低でも18cm以上

- 密度:35D以上(理想は40D)

- 表層:低反発 or 粘弾性素材

この条件を満たすと、

“自分の動きすら気にならない”静かな寝心地になります。

専門家が推す「防振性能」特化モデル比較(予算別)

ここでは価格帯ごとに、防振性能だけに注目した選び方を整理します。

〜5万円:ウレタン単層〜多層モデル

- 防振性能:★★★★☆

- 対象:一人暮らし・静かに寝たい人

- 特徴:コスパ重視、振動吸収力は高い

👉 初めて「振動が伝わらない」を体感するならここ

5〜10万円:高密度ウレタン or 高性能ポケットコイル

- 防振性能:★★★★★

- 対象:同棲・夫婦

- 特徴:揺れの分断性能が高い

👉 “相手が起きたのに気づかない”を実感しやすいゾーン

10万円以上:防振設計特化モデル

- 防振性能:★★★★★+

- 対象:家族・体重差が大きい世帯

- 特徴:エリア分割構造・多層吸収

👉 睡眠環境に本気投資したい人向け

「振動が伝わらない」は贅沢じゃない

「自分が神経質なのかな…」

そう思って我慢している人ほど、検索にたどり着きます。

でも実際は、

マットレスの構造選びで解決できる問題がほとんどです。

- 寝返りで起きなくなる

- 夜中に時計を見なくなる

- 朝の疲労感が変わる

マットレス 振動が伝わらないという条件は、

快眠の“わがまま”ではなく、

睡眠の質を守るための正当な基準。

「一緒に寝ても、ちゃんと眠れる」

その感覚を、次はあなたが体感してください。

自分のマットレス、どのくらい振動してる?簡単セルフチェック法

「隣の人が寝返りを打つたびに目が覚める…」

「自分が動いたとき、どれくらい相手に伝わっているのか不安…」

このような悩みを抱えている方は非常に多いですが、実は**“振動が伝わっているかどうか”は感覚だけでは正確に判断できません。**

振動は「揺れているように感じる」場合もあれば、実際には大きく伝わっていても本人が気づいていないケースもあります。

特に以下のような状況では、振動問題が起きている可能性が高いです。

- パートナーの寝返りで目が覚める

- 子どもと一緒に寝ていて睡眠が浅くなる

- ベッドがわずかにギシギシ揺れる感覚がある

- 朝起きたときに「熟睡できていない」と感じる

ここでは、誰でも自宅でできる「振動チェック方法」と、その場で改善できる対策を具体的に解説します。

スマホアプリを使った「揺れ測定」方法

もっとも客観的でおすすめなのが、スマホの加速度センサーを使った振動測定です。

スマホは内部に「揺れを検知するセンサー」が入っており、マットレスの振動も数値化できます。

手順(5分で完了)

- スマホに「振動測定アプリ」をインストール

(例:振動計、phyphox、Sensor Boxなど) - スマホをマットレスの中央または端に置く

※シーツの上でOK - パートナーに寝返りを打ってもらう

または、自分で反対側に寝て動く - アプリの振動レベル(m/s²やHz)を確認する

判定の目安(実践的基準)

- 0.05未満:非常に優秀(ほぼ振動伝達なし)

- 0.05〜0.15:良好(通常は問題なし)

- 0.15〜0.30:注意(敏感な人は起きる可能性)

- 0.30以上:要改善(振動が強く伝わっている)

なぜこの方法が重要なのか?

多くの人は「振動は少ないはず」と思っていますが、実際に測ると

ポケットコイルでも0.2以上出るケースは珍しくありません。

特に以下の条件では振動が増えます:

- ベッドフレームが柔らかい

- 脚付きベッド(振動を増幅しやすい)

- 床がフローリング直置き

- マットレスが薄い

数値で確認することで、

「問題があるか」「改善が必要か」を客観的に判断できます。

2人でできる簡易チェック(寝返りテスト)

アプリを使わなくても、2人でできるシンプルなテストがあります。

これは、ホテル業界やマットレス評価でも使われる方法です。

手順

- 片側にコップやペットボトルを置く

(半分ほど水を入れる) - 反対側に人が寝る

- 寝返り・起き上がりを行う

- 水面の揺れを確認する

判定の目安

- 水面がほとんど揺れない → 振動伝達は少ない

- わずかに揺れる → 平均レベル

- 大きく揺れる → 振動伝達が強い

さらに精度を高める方法

以下も試してください:

- 硬貨を立てて倒れるか確認

- スマホを動画撮影して揺れを比較

- 別の日にも同じテストを行う

見落とされがちな重要ポイント

振動はマットレスだけでなく、以下も影響します:

- ベッドフレーム

- 脚

- 床材

- 部屋の構造

つまり、マットレスが優秀でも、設置環境が悪いと振動は増えます。

今すぐできる改善策(床下マット・脚キャップ・防振パッド)

振動が大きかった場合でも、マットレスを買い替える前に

設置環境を改善するだけで50〜80%減少するケースも多いです。

ここでは即効性の高い方法を紹介します。

防振パッドを脚の下に設置する(最も効果的)

ベッドの脚は振動の伝達経路になります。

ここに防振材を入れることで振動を大幅に減らせます。

おすすめ素材:

- ゴム製防振パッド

- ウレタンパッド

- 洗濯機用防振ゴム

効果:

- 振動を30〜60%減少

- 床への伝達も減少

床下マットを敷く

ベッドの下に以下を敷くことで振動吸収効果があります:

- 厚手ラグ

- 防振マット

- ジョイントマット

特に効果的なのは:

厚さ8mm以上のゴム系素材

薄い布製ラグは効果が限定的です。

脚キャップを使用する

木製脚や金属脚は振動を伝えやすいため、

ゴム製キャップを装着します。

効果:

- 微振動を吸収

- 床への伝達を軽減

費用:

- 500〜1500円程度

マットレスの配置を変える

意外に効果があるのが配置変更です。

例:

- 壁から少し離す

- フレーム中央に正しく配置

- 直置き→すのこに変更

フレームとの接触状態が変わるだけで、振動は大きく変化します。

「環境改善だけで解決するケース」は非常に多い

多くの人はマットレス自体が原因と思いがちですが、

実際には以下の割合です:

- 設置環境が原因:60%

- マットレス構造:30%

- フレーム:10%

つまり、環境を改善するだけで大幅に解決する可能性があります。

特に振動が伝わりやすい人の特徴

以下に当てはまる場合、振動対策の優先度は高いです:

- 眠りが浅い

- パートナーの寝返りが多い

- 子どもと一緒に寝ている

- 軽量マットレスを使用

- 脚付きベッドを使用

この場合、防振対策は睡眠の質を大きく改善します。

セルフチェックの価値は「買い替え判断ができること」

セルフチェックを行うことで、以下が明確になります:

- 今のマットレスで問題ないか

- 改善で解決するか

- 買い替えが必要か

特に振動測定で0.15以上の場合は対策の価値が高いです。

逆に0.05未満であれば、マットレスは優秀であり、

問題は環境またはフレームにある可能性が高いです。

このように、振動問題は「感覚」ではなく「測定と対策」で解決できます。

まずはセルフチェックを行い、

本当にマットレスが原因なのか、それとも設置環境なのかを明確にすることが、最短で解決するための第一歩です。

知らなきゃ損!“防振”を強化できる組み合わせテク

「マットレスを買い替えたのに、まだ揺れを感じる…」

その原因、実は**“マットレス単体”の性能だけでは防げない**からです。

振動を遮断するには、フレーム・マットレス・床下の3要素をトータルで整えることがポイント。

ここでは、住宅構造や予算に関係なく使える「組み合わせ防振術」をプロの視点から紹介します。

フレーム+マットレス+床下マットの最適バランス

防振性能を最大限に引き出すには、「どこで振動を吸収するか」を明確にする必要があります。

力は「体→マットレス→フレーム→床→建物構造体」という順に伝わります。

この**エネルギーの流れを“3段階で減衰させる”**のが理想的な構造です。

① マットレスで初動を吸収

寝返りや起き上がりの瞬間に発生する“初動の衝撃”をまずマットレスで吸収します。

素材選びのポイントは以下のとおり:

- 低反発フォーム:動き出しの衝撃を“ゆっくり沈めて”分散

- 高反発フォーム:反動を素早く返し、揺れの持続を短く

- 多層ウレタン構造:層間でエネルギーを分割して消す(→もっともバランス◎)

💡おすすめ:中高反発×高密度フォーム(30D以上)のウレタンモデル

→初動を吸収しながら、反発で揺れを切る“ハイブリッド防振”が可能。

フレームで反発を断つ

マットレスで吸収しきれなかった衝撃は、フレームで拡散・絶縁します。

ここで重要なのは「剛性」と「接地面の広さ」。

| フレームタイプ | 振動の伝わりやすさ | 対策ポイント |

|---|---|---|

| 脚付きベッド | ★★★(最も揺れやすい) | 脚下に防振ゴム/合板を敷く |

| ローベッド | ★★ | 床との密着性が高く安定、通気に注意 |

| フロアベッド(直置き) | ★(最も揺れにくい) | 床材に合わせて除湿シート併用 |

💡木製よりもスチールフレーム+防振キャップ付き脚が最も安定性が高い。

脚と床の間に「厚手ゴム+フェルト」を挟むと共振をほぼ断てます。

③ 床下マットで“反響”をカット

床は意外と「反射板」のような働きをしており、反発したエネルギーが再び上に戻ってきます。

ここで重要なのが**床下防振マット(制振マット)**の活用。

- 素材:EVA・コルク・ラバー・高密度ウレタン

- 厚み:5〜10mmで十分(厚すぎると安定性低下)

- 敷き方:フレーム下の全面に敷き詰めて“面支持”に

🔧プロTip:

「ベッド全体の面積を覆う」ことが肝心。部分敷きだと荷重が偏り、逆に共振が増える場合があります。

安価にできる振動対策グッズ(脚キャップ・防振シートなど)

マットレスを買い替えなくても、数千円の投資で防振効果を大幅に上げることが可能です。

ここでは、コスパ抜群の防振グッズを紹介します。

① 脚キャップ(シリコン・EVAタイプ)

ベッド脚下に装着して、点で伝わる振動を面で吸収。

おすすめは多層構造タイプ(上層:柔軟/下層:硬質)。

硬い床との共振を防ぎ、下階への振動伝達も減らせます。

💰価格目安:1脚あたり200〜500円前後

💡DIY代用:椅子脚カバー+フェルトパッドでもOK

② 防振シート(制振ゴム/耐震ジェル)

家電やピアノ用の制振シートをベッド脚やマットレス下に挟む方法も効果的。

構造が似ているため、低周波振動の吸収率が高いのが特徴です。

特にソルボセインや防音EVAゲルは業務用レベルの防振素材。

💡コツ:複数枚重ねず、1枚で均一に設置する方が安定性が高い。

③ コルクマット・ジョイントラグ

お手軽かつ見た目を損なわない防振方法。

コルクは内部に空気層を持ち、振動を「断続的に切る」効果があります。

フローリングの上に敷くだけで、体感揺れが2〜3割減少します。

💰費用:2,000円〜3,000円前後

💡副効果:冬の床冷え対策にもなり、足元が快適に。

買い替え不要で効果大!既存ベッドを防振仕様に変える方法

「できれば今のベッドを使い続けたい」

そう感じている人に向けて、買い替えなしで“静かな寝室”に変える裏技を紹介します。

実は、少しの工夫で“防振ベッド化”は十分可能です。

① 接合部を「締める」「埋める」

長年使ったベッドは、ボルトの緩み・隙間の共鳴が揺れを増幅します。

まずは六角レンチで全体を増し締めし、金具の接合部に防振フェルトテープを挟みましょう。

それだけで「キシミ音」や「フレーム振動」は半減します。

② ベッド下に「段階吸収層」を作る

床に直接ベッドを置いている人は、

1層目:防音ラグ(吸収)

2層目:EVAマット(制振)

3層目:木製合板(安定)

という“3層構造”にすることで、衝撃→吸収→分散が成立します。

💡3層目の合板は「力の逃げ道」を作る役割。

ベッドの重みを均一に分散し、床全体で揺れを吸収します。

③ フレーム間に緩衝素材を追加

すのこタイプのベッドは、板の接合部や隙間が“共振の温床”。

その下に薄い制振ゴム(1〜3mm)を挟むだけで、寝返り時の「ペコペコ音」や「微振動」をカットできます。

同様に、マットレスとスノコの間にラバーシートを一枚入れるのも有効です。

④ 壁・床から“距離を取る”

壁や柱に接触している部分からも、振動は伝わります。

ベッドを壁から5〜10cm離して設置するだけで、構造体を介した反響が減少します。

集合住宅なら、これだけでも“階下への伝達”が実感レベルで変わります。

💡プロのまとめアドバイス(※まとめ章ではありません)

防振性能を最大化するコツは、「素材の組み合わせ×振動の逃がし方」。

どんなに高価なマットレスでも、フレームや床が共振すれば意味がありません。

逆に言えば、3,000円の防振パッド+丁寧な設置でも、“揺れのない睡眠”は十分に作れます。

「マットレスを変えたのに、まだ揺れる」と悩んでいた人こそ、

今日から試してほしいのがこの“組み合わせテク”。

あなたの寝室が、まるでホテルのように静かな空間へ変わります。

快眠を邪魔しないための「理想の睡眠設計」

「マットレスの振動が伝わらない」ことは、単に“揺れを感じない”という快適さだけではなく、心身の深い休息を守る第一条件です。

実は、揺れが少ない環境ほど「入眠速度が早く」「睡眠の質が高い」という研究結果もあります。

しかし、睡眠を妨げる要因は“振動”だけではありません。

音・温度・湿度・同居環境・寝具の組み合わせ──それぞれをバランスよく整えることで、初めて“静かに深く眠れる空間”が完成します。

振動だけでなく「音・温度・湿度」も快眠に直結

多くの人が見落としがちなのが、「振動と音」「温度と湿度」の複合ストレスです。

どれか一つでも乱れると、脳は“揺れ=不安定”と誤認し、眠りを浅くしてしまいます。

音と振動は“ワンセットで感じる”

人間の耳と皮膚感覚は密接に連動しています。

例えば、隣の寝返りが床を通じて「ミシッ」と響く場合、耳では“音”として、体では“微振動”として認識されます。

この「二重刺激」が、眠りの深度を下げる原因。

特に集合住宅では、階下や隣室からの振動音が構造体を通じて伝わる“低周波ノイズ”になりやすいため、耳栓よりも防振マット+床ラグの組み合わせが効果的です。

温度のムラが引き起こす「寝返り頻発」

体温調整がうまくいかないと、人は自然と寝返りの回数が増えます。

寝返りが増えるほど振動も増える──つまり、温度管理は“間接的な防振対策”でもあります。

理想的な寝室温度は夏:26℃前後、冬:18〜20℃。

エアコンの風を直接当てず、サーキュレーターで空気を循環させると、マットレス表面の温度差を防げます。

湿度は“素材の揺れ方”にも影響

湿度が高いとウレタン素材が柔らかくなり、反発力が下がって“沈み込み過多”になることも。

これが「体が沈み→戻る→揺れが発生する」原因になるケースもあります。

湿度は50〜60%を維持し、除湿シートや除湿器を活用しましょう。

💡ポイント:

「振動を減らす=寝返りを減らす」ではなく、

「寝返りの必要がない環境を作る」のが真の快眠設計です。

ペット・子どもと同じベッドで眠る場合の工夫

小さな動きが多いペットや子どもと一緒に寝ている人は、マットレスの振動が特に気になるはずです。

とはいえ、「別々に寝る」は現実的ではありません。

そこで、“一緒に寝ても揺れが伝わりにくい配置と寝具設計”を工夫することで、家族全員が快眠できる環境を整えましょう。

① ベッドを「並列配置」にする

一枚のマットレスに全員が寝ると、当然ながら揺れは共有されます。

防振の観点からは、同じ高さのシングルベッド×2台を並べる“ツインスタイル”が最も理想的。

ベッドの間に5〜10cmの隙間+隙間パッドを入れると、

物理的に振動が遮断されながら、感覚的には「一緒に寝ている」距離感を保てます。

② ペット用クッションで“衝撃吸収”

犬や猫がマット上を移動する際の振動を減らすには、

ペットの寝場所に厚手の低反発クッションを敷くのが有効。

マットレスに直接足が触れなければ、動きが“点”ではなく“面”で分散されます。

また、ペットがジャンプして上がる習慣がある場合は、

ベッドサイドにステップ台を設置し、跳躍の衝撃=振動発生源を減らしましょう。

③ 子どもと添い寝する場合の「位置とサイズ」

添い寝での揺れを防ぐには、クイーンサイズ以上 or ツインベッド連結がベスト。

特に小学生以下の子どもは寝返りが多く、1時間に20回以上動くこともあります。

中央に子ども、両サイドに大人を配置すると、

“動の中心”が中央に固定され、揺れの伝達を左右で分散できます。

💡補足:

赤ちゃんがいる場合は、親ベッドと高さを合わせたベビーベッドを横付けし、振動を完全に分離するのがおすすめ。

寝具の組み合わせで“揺れない&静かな”睡眠空間を作る

最後に、防振と快眠の両方を叶えるための「寝具の組み合わせ最適化」を紹介します。

どんなに良いマットレスを使っても、掛け布団・ピロー・パッドの選び方次第で揺れ方や音の伝わり方は大きく変わります。

① 掛け布団は「重みのあるタイプ」で体を安定化

軽すぎる布団は、寝返りの際に布団が浮き上がり、反動で体が揺れやすくなることがあります。

**重さ2〜4kg程度のキルト布団(グラビティブランケット)**を選ぶと、体が固定され、寝返り時の“反動揺れ”が減少します。

特にペットや子どもと寝る場合は、軽くてずれやすい布団より“密着型”がおすすめ。

② 枕で「首の揺れ」を止める

寝返り時に最初に動くのは“首”。

ここが安定していないと、体全体に波のような揺れが広がります。

高さ調整ができる高反発枕+低反発インナーパッド付きタイプを選ぶことで、

首を支えながら衝撃を吸収でき、「頭→肩→体」への振動伝達を抑制できます。

③ マットレスパッドで“摩擦揺れ”を防止

マットレスとシーツの間に滑りがあると、寝返りの度に“ズレ振動”が起きます。

これを防ぐには、滑り止め加工付きのパッド or 吸着式パッドを採用。

さらに、**静音素材(ニット・テンセルなど)**を選べば、

生地の“シャカシャカ音”による覚醒も防げます。

④ 光と香りも「間接防振」

揺れや音と同様に、光や香りも脳の覚醒を誘発します。

遮光カーテン+アロマディフューザー(ラベンダー系)を組み合わせると、

自律神経が安定し、体が微振動を「気にしなくなる」心理的防振効果も期待できます。

まとめ:マットレスの「振動が伝わらない」環境をつくるために押さえておきたいポイント

マットレスの揺れや振動は、単に「寝心地の問題」ではなく、睡眠の質そのものを左右する重要な要素です。

体の動き・ベッドの構造・床や建物の素材・そして周囲の環境――これらが複雑に絡み合って、あなたの“眠りの静けさ”を決めています。

ここでは、記事全体の要点を整理して、すぐ実践できる行動ポイントをまとめました。

✅ 振動が伝わる主な原因を理解する

- コイルの連結構造(ボンネルコイル)は横揺れを伝えやすい

- フレームや床の“剛性不足”が共振を生み、揺れを増幅

- 体格差・寝返りの癖・姿勢による局所荷重も影響

- マットレス単体ではなく「設置環境全体」で防振性能が決まる

✅ 「振動が伝わらないマットレス」を選ぶポイント

- 独立構造のポケットコイルや高密度ウレタンが有利

- 層構造が多いほど、衝撃を“分散して減衰”しやすい

- 2人寝ならツインベッド/分割タイプで物理的に揺れを遮断

- 厚みは20cm前後、密度は30D以上が目安

✅ 建物・床環境の影響を見逃さない

- フローリングは硬く反発、畳は吸収、スノコはしなりが振動を増幅

- 木造はたわみやすく揺れやすい、RC構造は音反射が強い

- 脚付きベッドよりローベッドや直置きタイプが揺れにくい

- マンションでは床伝播よりも「構造体経由の共振音」に注意

✅ 防振のための実践テク(すぐできる対策)

- 脚キャップ・防振パッド・床下マットで衝撃経路を遮断

- 防音ラグ+EVAシート+合板の3層構造で床反響をカット

- ベッド壁間の5〜10cm距離で構造伝達を防止

- スマホアプリで振動値を測り、「どこが揺れているか」を可視化

✅ 快眠のための総合設計

- 揺れ対策と同時に「音・温度・湿度」を最適化する

- 振動を“感じさせない環境”をつくることが防振の本質

- ペットや子どもと寝る場合はツイン配置+厚手寝具+低反発クッションが有効

- 寝具全体(布団・枕・パッド)を静音・安定型素材に統一する

✅ 専門家の結論

- 「振動をゼロにする」のではなく、「気にならない揺れに変える」のが現実的なゴール

- 防振は、マットレス・フレーム・床・環境のトータルバランス設計で決まる

- 高価なベッドを買うよりも、数千円の防振マットと正しい配置で眠りは劇的に変わる

静かな寝室は、静けさを“買う”ものではなく、“整える”もの。

まずはあなたのベッドまわりを見直し、小さな防振改善から始めてみてください。

明日の朝、「揺れない眠り」がどれほど心地よいか、きっと実感できるはずです。