「寝返りでベッドが揺れるたびに目が覚める」「上階の足音なのか、自分だけ感じているのかわからない」「マットレスを変えても改善しない…もう限界」

──そんな“説明できない微振動”に、あなたも悩んでいませんか?

実は、ベッドの揺れはひとつの原因だけで起きることはほぼありません。

寝具の構造、外部環境、建物の伝達経路、相手の寝返り、自分の体調・自律神経……あらゆる要因が重なり、結果として「眠れない夜」につながります。

そして多くの人が失敗するのは、

原因を特定せず、対策を“単発で”行ってしまうこと。

この記事では、

✔ どこから振動が来ているのか見極める方法

✔ すぐ効く対処法から引っ越しレベルの改善まで

✔ 自分だけ揺れを感じる“感覚過敏系のケース”

✔ 賃貸/夫婦/一人暮らしなど状況別の解決策

✔ 専門家・管理会社への相談テンプレ

まで、「ベッド 振動 眠れない」で検索する人の全疑問に答える構成でまとめました。

夜中に何度も目が覚める生活を、今日で終わらせましょう。

まずは「どこが揺れているのか」から、一緒に整理していきます。

目次

- 1 まず整理しよう:「ベッドの振動で眠れない」とはどんな状態?

- 2 「ベッド 振動 眠れない」と検索する人の悩みパターン

- 3 まず原因特定!ベッド振動を「見える化」する手順

- 4 ケース①:パートナーの動きが原因の場合

- 5 ケース②:外部から振動が伝わる場合

- 6 ケース③:ベッド自体のガタつき・劣化が原因

- 7 ケース④:自分だけ揺れを感じる・体調が原因の場合

- 8 今すぐできる応急処置(費用0円〜1万円)

- 9 長期的に改善するための計画

- 10 賃貸・家族構成別のリアル事例

- 11 困ったときに相談すべき窓口・専門家

- 12 まとめ:ベッドの振動で眠れない原因は「複合」×「構造」×「環境」

まず整理しよう:「ベッドの振動で眠れない」とはどんな状態?

「ベッドが揺れて眠れない」と感じている人の多くは、

明確な音があるわけでも、大きく揺れているわけでもないという点で悩んでいます。

地震のように分かりやすい揺れではない。

でも、横になると確実に“何かがおかしい”。

- 気のせいなのか、本当に揺れているのか分からない

- 家族は平気そうで、自分だけ気になる

- 原因が分からず、対策のしようがない

こうした「説明できない違和感」こそが、

ベッドの振動による不眠を長引かせる最大の原因です。

まずは、あなたが感じている振動の正体を整理していきましょう。

「ゆらゆら」「ガタガタ」…あなたの振動はどのタイプ?

「振動」と一言で言っても、感じ方にはいくつかのパターンがあります。

ここを整理すると、原因の切り分けが一気に進みます。

ゆらゆら揺れるタイプ(低周波・周期的)

- 波のようにゆっくり揺れる

- ベッド全体が動いている感覚

- 目を閉じると特に気になる

このタイプは、

- 建物全体の微振動

- 近くの道路・電車・工場設備

- 洗濯機や給湯器の稼働

など、外部や床から伝わる振動であることが多いです。

ガタガタ・ブルブルするタイプ(局所的・細かい)

- 寝返りのたびに揺れを感じる

- 一点から震えが伝わる

- 金属音を伴うこともある

こちらは、

- ベッドフレームのゆるみ

- 脚の接地不良

- 床との相性

など、ベッド本体に原因があるケースが目立ちます。

体の中が揺れているように感じるタイプ

- 実際に動いているか分からない

- 胸や頭がふわっとする

- 不安感が強くなる

この場合、振動そのものに加えて

自律神経の乱れ・過敏状態が関係している可能性もあります。

「どのタイプか」を言語化できるだけで、

「気のせいかも」という不安はかなり減ります。

いつ・どのタイミングで一番気になる?夜中・就寝直後・明け方で異なる特徴

振動は一日中あるのに、なぜ夜だけ気になるのか。

ここにも、重要なヒントがあります。

就寝直後に気になる人

- 横になった瞬間に揺れを意識する

- 「また今日も…」と考えてしまう

- 寝付けず、時間だけが過ぎる

このタイプは、

ベッドや床の構造的な振動+意識の集中が重なっていることが多いです。

夜中に目が覚める人

- 一度寝たのに揺れで起きる

- 周囲が静まり返った時間帯に気づく

- 再入眠が難しい

深夜帯は交通量が減る一方で、

低周波振動が逆に目立ちやすくなることがあります。

明け方に不快感が強まる人

- 眠りが浅くなっている

- 体がこわばっている

- 小さな揺れでも敏感に反応する

これは、睡眠後半の生理的な変化と、

振動ストレスが重なって起きやすいパターンです。

「いつ一番つらいか」を把握することで、

対策の方向性(構造対策か、睡眠環境対策か)が見えてきます。

ベッド本体/床/外部から…どこが揺れているのかの見極め

競合記事ではあまり触れられていませんが、

**振動対策で一番大切なのは“場所の切り分け”**です。

ベッド本体が原因のサイン

- 座る・寝返りで揺れる

- ネジ部分から音や微振動

- 脚ごとに高さ差がある

この場合、マットレスを替えても改善しません。

床・建物が原因のサイン

- ベッド以外でも感じる

- 床に直接座っても分かる

- 家全体がわずかに揺れる

特にマンション・鉄骨住宅で多いパターンです。

外部振動が原因のサイン

- 電車・車の通過時間と一致

- 特定の時間帯だけ強まる

- 窓や壁から伝わる感覚

このケースでは、「ベッドだけ対策」しても限界があります。

原因を誤認したまま対策すると、

お金も手間も無駄になりやすいのが、この悩みの難しさです。

振動による睡眠障害と日中の不調チェックリスト

「眠れていない自覚がない人」ほど、

振動の影響を見逃しがちです。

以下に当てはまるものがないか、確認してみてください。

夜のサイン

- 布団に入ると緊張する

- 揺れを探すように意識が向く

- 夜中に何度も目が覚める

- 朝、熟睡感がない

日中のサイン

- 原因不明のだるさ

- 集中力が続かない

- 頭がぼーっとする

- 些細なことでイライラする

これらは、騒音ではなく振動による睡眠の質低下でも起こります。

「音は気にならないのに、なぜか疲れる」

という人ほど、振動ストレスを疑う価値があります。

「ベッド 振動 眠れない」と検索する人の悩みパターン

「音はそこまで気にならないのに、揺れだけがどうしても気になって眠れない」

「自分だけ神経質なのでは…と誰にも相談できない」

「ベッド 振動 眠れない」で検索する人の多くは、はっきりした原因が分からないまま、毎晩ストレスを抱えている状態です。

ここでは、実際の検索傾向・体験談・寝具トラブルの現場を踏まえ、よくある悩みパターンを整理します。

「これ、自分のことだ…」と感じる項目があれば、あなたの不眠は決して気のせいではありません。

パートナーの寝返り・起き上がりで揺れる

夫婦・同棲・親子など、複数人で同じベッドを使っている人に最も多い悩みです。

- 寝返りのたびにベッド全体が「グラッ」と揺れる

- 夜中にトイレに起きられると、その振動で目が覚める

- 音はしないのに、揺れだけが体に伝わってくる

特に多いのが、

- シングル2台を連結して使っている

- ダブル・クイーンサイズで1枚マットレス

- 脚付きフレーム+柔らかめマットレス

といったケースです。

競合記事では「体重差が原因」と一言で片付けられがちですが、実際は

①マットレスの揺れ戻し性能

②フレームの剛性

③床との設置条件

が重なって起きていることがほとんど。

「相手に文句を言えない」「自分が我慢するしかない」と感じやすく、

精神的ストレス→寝つきの悪化につながりやすいのも、このパターンの特徴です。

上階や道路・電車など外部から振動が伝わる

マンション・アパート住まいの人に多いのが、自分の生活とは無関係な振動です。

- 上の階の足音や深夜の洗濯機

- 近くの道路を走る大型トラック

- 線路沿いの微細な地鳴りのような揺れ

ここで重要なのは、「揺れの強さ」よりも

ベッドが振動を増幅してしまっている可能性です。

特に注意したいのは、

- 脚が細い・高さのあるベッドフレーム

- 軽量なスチールフレーム

- 床がフローリング直置き

この条件がそろうと、建物の微振動が

ベッド → マットレス → 体へと伝わりやすくなります。

競合サイトでは「防音マットを敷く」程度の対策で終わることが多いですが、

実際には防音より防振の視点が欠かせません。

フレーム・マットレス自体のガタつき・きしみ

「最近ベッドが揺れる気がする」という人は、

経年劣化や組み立てズレを見落としていることが多いです。

- ボルトが少しずつ緩んでいる

- すのこがたわんでいる

- マットレス内部の素材が偏っている

問題なのは、音がしない揺れ。

きしみ音があれば原因に気づきやすいですが、

「無音の揺れ」は見逃されがちです。

特に多い誤解が、

「マットレスが高級だから大丈夫」

「買って数年だから劣化はないはず」

実際には、フレーム8割・マットレス2割で揺れが起きているケースも少なくありません。

競合記事ではマットレスばかり注目されますが、

土台の安定性こそ睡眠の土台です。

自分だけ揺れている気がする(感覚過敏・体調要因)

「家族は気にしていないのに、自分だけ眠れない」

このパターンは、検索者の中でも特に不安が強い層です。

考えられる要因は、

- 自律神経の乱れ

- 寝不足が続いた後の感覚過敏

- ストレス・不安による身体緊張

- 低気圧・体調変化

ここで大切なのは、

**「気のせい」ではなく「体が敏感になっている状態」**だという理解。

揺れを「脳が危険信号として処理している」ため、

実際の振動以上に強く感じてしまいます。

競合記事ではあまり触れられませんが、

寝具×体調×心理状態は切り離せません。

対策したのに改善しない人の共通点

「防振マットを敷いた」

「マットレスを替えた」

「ベッドを壁から離した」

それでも眠れない人には、共通点があります。

- 原因を1つに決めつけている

- 揺れの“伝わり方”を見ていない

- 寝室全体ではなくベッド単体しか見ていない

実は、揺れは点ではなく“経路”で起きる問題です。

床 → フレーム → マットレス → 体

このどこか1か所だけ対策しても、

別のルートから振動が入れば意味がありません。

「色々やったのにダメだった」と感じている人ほど、

あなたのケースに合った切り分けができていないだけの可能性が高いです。

「ベッド 振動 眠れない」と検索する人の悩みは、

決して珍しくも、弱い悩みでもありません。

まず原因特定!ベッド振動を「見える化」する手順

「夜になるとベッドが微妙に揺れて眠れない」「自分が動いていないのに、振動を感じて目が覚める」――

**「ベッド 振動 眠れない」**と検索する人の多くは、原因が分からない不安と、睡眠不足のストレスが限界に近づいています。

競合記事の多くは「防振マットを敷く」「ベッドを変える」といった対処法ありきですが、実は原因を誤認したまま対策しても改善しないケースが非常に多いのが実情です。

そこでここでは、**お金をかける前に必ずやるべき“原因特定の見える化手順”**を、誰でも再現できる形で整理します。

一人で寝る/意図的に揺らす比較テスト

最初にやるべきは、「外部振動」か「自分由来」かを切り分けることです。

手順

- ベッドに横になり、完全に静止した状態で1〜2分待つ

- 次に、寝返り・足踏み・体重移動などを意図的に行う

- それぞれの揺れ方・伝わり方を比較する

ここが重要ポイント

- 自分が動いていないのに揺れる → 外部要因の可能性大

- 動いた瞬間だけ大きく揺れる → ベッド構造・床との相性問題

- 揺れの「戻り」が遅い → フレームのたわみ・接合部の緩み

「気のせいかも…」と思っている人ほど、この比較をすると明確な差が出ます。

床・壁・家具にも振動があるかチェック

次に、「ベッドだけが揺れているのか」「部屋全体が揺れているのか」を確認します。

チェック方法

- ベッドから降り、床に直接座る

- 壁に手を当てる

- タンス・机など重量家具に軽く触れる

判断基準

- ベッド以外でも振動を感じる

→ 建物全体 or 外部環境(道路・線路・近隣設備) - ベッドだけが揺れる

→ ベッド脚・床材・設置バランスの問題

競合記事ではあまり触れられませんが、**「壁が震えているかどうか」**は原因特定の分岐点になります。

時間帯・天候・曜日で振動記録をつける方法

「毎晩同じ気がする」という感覚は、記録すると意外な法則が見えてきます。

おすすめ記録項目(メモでOK)

- 日時(○月○日 23:30など)

- 振動の強さ(★〜★★★)

- 天候(晴れ/雨/強風)

- 曜日(平日/週末)

- 周囲の状況(交通量が多い・工事音など)

よくある発見例

- 雨・強風の日だけ振動が強い → 建物の共振

- 深夜0時前後に集中 → 交通・物流・給湯設備

- 週末だけ発生 → 近隣住宅の生活振動

これは**管理会社や専門業者に相談する際の“証拠資料”**としても非常に有効です。

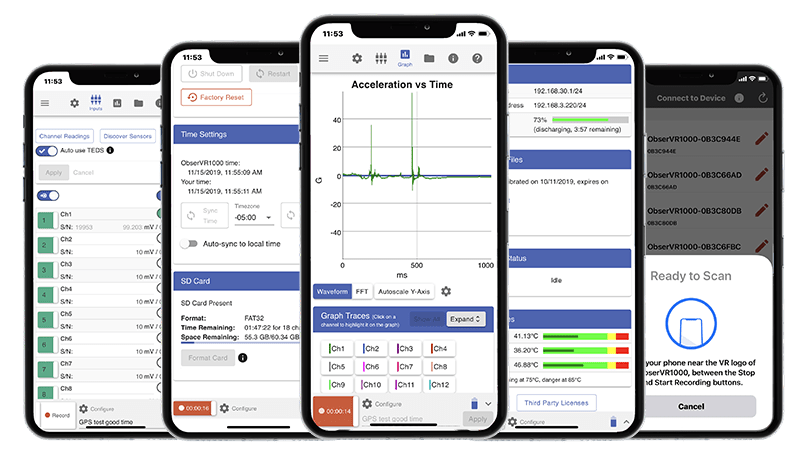

スマホアプリやコップの水でできる簡易振動チェック

「本当に揺れてるのか自信がない…」という人向けに、客観化できる方法を紹介します。

① スマホの加速度センサーアプリ

- ベッドの上にスマホを置く

- 数値変化や波形を確認

- 体を動かしていない時間帯に反応が出るかを見る

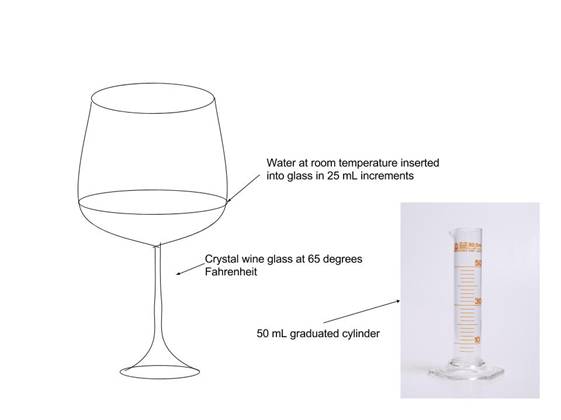

② コップの水テスト

- 半分ほど水を入れたコップをベッド脇に置く

- 水面の揺れを観察

- 目視できる波紋が出る場合は実振動あり

これは競合記事ではほぼ触れられていない、「不安を事実に変える」ための方法です。

建物構造別(木造・鉄骨・RC)に疑うべき原因

最後に、建物構造ごとに疑うポイントを整理します。

ここを理解していないと、対策が完全にズレます。

木造住宅

- 床のたわみ・根太間隔

- 2階ベッド+1階生活動線

- 交通振動を拾いやすい

👉 「人の動き・車の通過」が増幅されやすい

鉄骨造(軽量鉄骨含む)

- 柱・梁の共振

- 特定周波数で揺れやすい

- 夜間の設備稼働音が伝わる

👉 「時間帯依存」の振動が出やすい

RC(鉄筋コンクリート)

- 基本は揺れにくい

- それでも揺れる場合は…

- 近隣工事

- 大型道路・線路

- 建物全体の共振

👉 「外部要因」を強く疑うべき

原因を特定できた人だけが、正しい対策に進める

「ベッド 振動 眠れない」という悩みは、感覚の問題ではなく構造と物理の問題です。

にもかかわらず、原因を特定しないまま

- マットレスを替える

- 防振グッズを買う

- 引っ越しを考える

という人が後を絶ちません。

まずはここで紹介した手順で、

**「どこから、どんな揺れが、いつ発生しているのか」**を見える化してください。

それができた人だけが、次の一手(防振・配置変更・相談)で確実に改善できます。

「もう一度ぐっすり眠りたい」――

その第一歩は、原因を正しく知ることからです。

ケース①:パートナーの動きが原因の場合

「先に寝たいのに、隣が動くたびに目が覚める」「寝返り一発でベッド全体が揺れる気がする」――

ベッドの振動で眠れないと検索する人の中で、もっとも多い原因がパートナーの動きです。

ここでは“気まずくならずに眠りを取り戻す”ための、構造・寝具・配置・伝え方までを一気に解決します。

なぜダブルベッドは揺れやすいのか(構造の問題)

ダブルベッドが揺れやすい理由は、感覚の問題ではなく構造的な必然です。

- 1枚のマットレスを2人で共有

→ 片方の荷重変化(寝返り・起き上がり)が面全体に伝播 - フレームの支点が少ない

→ 中央部がたわみやすく、揺れが増幅 - 体重差があるほど共振しやすい

→ 重い側の動きが“波”として軽い側に届く

特に「木製フレーム+脚が細い」「床がフローリング」「築年数が古い住宅」では、揺れの増幅ポイントが重なり、体感が一気に悪化します。

振動が伝わりにくいマットレスの選び方(ポケットコイル・高反発)

“揺れにくさ”で選ぶなら、**体圧分散よりも「独立性」**が重要です。

おすすめの方向性

- ポケットコイル

- コイルが1つずつ独立 → 寝返りの振動が横に広がりにくい

- コイル数が多いほど安定(ダブルで800個以上が目安)

- 高反発ウレタン(密度高め)

- 面で沈まない → 波打ちにくい

- 反発力が均一なものを選ぶ(部分反発はNG)

避けたいタイプ

- ボンネルコイル(面で揺れる)

- 低反発のみ(動くと“引きずる”揺れが残る)

※重要なのは「柔らかい=快適」ではない点。揺れ対策では“安定”が最優先です。

シングル2台・クイーン・キング…ベッドサイズ再考

「サイズを上げれば解決する?」――半分正解、半分不正解です。

選択肢別の現実

- シングル2台(最強)

- マットレス完全分離 → 振動ゼロに近い

- 寝室スペースと予算が許すなら最適解

- クイーン/キング

- 横幅は広がるが、1枚マットレスなら揺れは残る

- 体重差がある場合は効果限定的

- ダブル継続+工夫

- 予算・間取り制限がある人向けの現実路線

「引っ越し予定」「子どもが増える予定」など将来設計も含めて考えると、今だけの対処で終わらせない判断ができます。

寝位置・向きを工夫するだけで変わる小ワザ

買い替え前に、今夜からできる小ワザもあります。

- 頭と足を逆にする

→ フレームの支点位置が変わり、揺れが軽減することあり - 重い側を壁側に

→ 揺れの逃げ場を減らす - 中央を避けて端寄りに寝る

→ たわみゾーンから外れる - 脚元にラグ・防振ゴム

→ 床反射の揺れをカット

これだけで「起きる回数が半分になった」という人も珍しくありません。

パートナーに伝えるときの言い方と関係悪化を避ける方法

一番つらいのは、**眠れないことより“言い出せないこと”**かもしれません。

NGな伝え方

- 「あなたのせいで眠れない」

- 「動きすぎ」

おすすめフレーズ

- 「最近、揺れに敏感で寝不足気味で…一緒に対策考えたい」

- 「体調のせいか、振動で目が覚めやすくなってるみたい」

ポイント

- 原因を“相手”ではなく“状況”に置く

- 解決を“共同プロジェクト”にする

「別々に寝たい」は拒絶ではなく睡眠の最適化。

感情論にせず、健康の話として共有するのがコツです。

ケース②:外部から振動が伝わる場合

「ベッドが揺れるのは、自分のせいではなく“外部振動”だった」というケースは非常に多くあります。特にアパート・マンション・線路沿い・幹線道路沿いの住宅では、建物自体が振動を拾い、それが床→ベッド→体へと伝わります。

このタイプの振動は、「寝返りとは違う、規則的な微振動」や「低周波のような揺れ」として感じるのが特徴です。原因を正しく特定し、振動の伝達経路を遮断すれば、驚くほど改善するケースもあります。

道路・工事・電車など外部振動の種類と特徴

まずは、どの種類の振動なのかを見極めることが重要です。振動は種類によって対策が異なります。

道路振動(トラック・バス)

特徴:

- 深夜〜早朝の大型トラック通過時に揺れる

- 「ドン」「ブルブル」という低い振動

- 一瞬ではなく、数秒続くことが多い

特に国道沿いや物流ルート沿いでは、建物の基礎から振動が伝わります。これは壁ではなく「床」から来るのがポイントです。

読者の多くが「何もしていないのにベッドが震える」と感じるのは、このタイプです。

電車振動(線路沿い・高架付近)

特徴:

- 決まった時間に周期的に揺れる

- 「ゴー」という音と同時に揺れる

- 特に終電・始発時間帯で気付きやすい

電車振動は「低周波振動」のため、体が敏感な人ほど強く感じます。

また、意外と盲点なのが「線路から距離があっても揺れる」ことです。地盤を通じて振動は数十メートル以上伝わるためです。

工事振動(杭打ち・解体・重機)

特徴:

- 日中に断続的に揺れる

- 「ドン」「ドドド」という強めの振動

- 数週間〜数ヶ月続く

これは一時的なケースが多いですが、在宅勤務や昼寝が多い人にとっては深刻です。

建物内部からの振動(エレベーター・給水ポンプ)

意外と多いのがこのケースです。

特徴:

- 同じタイミングで繰り返す

- 壁側に置いたベッドほど揺れる

- 夜中でも発生する

これは建物設備の振動が「構造体を通じて」伝わっています。

ベッド脚・床下でできる振動吸収(防振ゴム・ラグ・スノコ)

外部振動は「完全に止める」ことは難しいですが、「ベッドに伝わる量」を減らすことは可能です。

ポイントは、「振動の伝達経路を途中で遮断する」ことです。

方法①:防振ゴムを脚の下に入れる(最も効果が高い)

最優先で試すべき対策です。

理由:

- 振動は脚からベッドへ伝わるため

- ゴムが振動エネルギーを吸収するため

おすすめ条件:

- 厚さ5〜10mm以上

- ゴム密度が高いもの

- 4脚すべてに設置

防振ゴムは、洗濯機用のものでも十分効果があります。

体感で「揺れが半減する」ケースも珍しくありません。

方法②:厚手ラグ・カーペットを敷く

床→ベッドへの振動伝達を弱めます。

効果的な条件:

- 厚さ10mm以上

- 高密度タイプ

- ベッド全体の下に敷く

薄いラグでは効果が弱いため注意してください。

方法③:スノコを防振層として使う

意外ですが、スノコは「振動の分散」に役立ちます。

仕組み:

- 直接床に接する面積を減らす

- 振動を分散させる

防振ゴム+スノコの組み合わせは特に有効です。

「どこに置くか」で揺れ方が変わるレイアウト術

これは競合記事ではほとんど触れられていませんが、非常に重要なポイントです。

同じ部屋でも、位置によって揺れは大きく変わります。

NG位置①:外壁に接した場所

理由:

- 振動は外壁→床へ直接伝わるため

- 建物の端ほど揺れやすい

線路側・道路側の壁際は特に揺れます。

NG位置②:柱の近く

柱は振動を伝えやすい構造体です。

柱に近いほど揺れを感じやすくなります。

おすすめ位置:部屋の中央寄り

建物の中央ほど振動は弱まります。

可能であれば、

- 壁から10〜20cm離す

- 外壁側を避ける

これだけでも体感が変わります。

ヘッド位置を変えるだけでも改善することがある

振動は均一ではありません。

「頭側を反対にする」だけで改善するケースもあります。

管理会社・大家に相談するときの伝え方

振動が明らかに建物設備や構造によるものの場合、相談する価値は十分あります。

重要なのは「感覚」ではなく「事実」で伝えることです。

NG例

「なんとなく揺れる気がします」

これでは対応されにくいです。

OK例(そのまま使える例)

- 毎日午前0時頃に10秒ほど振動があります

- ベッドに横になると明確に振動を感じます

- 壁側に近いほど強く感じます

- 床に直接座ると振動は弱いです

このように具体的に伝えることで、設備振動の可能性を調査してもらえます。

部屋替え・引っ越しを検討する判断基準

最終的に「環境の問題」の場合、対策には限界があります。

以下の条件に複数当てはまる場合、住環境の見直しが現実的です。

引っ越し検討レベル

- 防振ゴムを使っても改善しない

- 電車・道路など明確な原因がある

- 毎日振動が発生する

- 睡眠障害レベルで眠れない

- 別の部屋でも揺れる

これはベッドの問題ではなく、「建物・立地の問題」です。

特に注意すべき物件条件

- 線路から50m以内

- 幹線道路沿い

- 軽量鉄骨・木造

- 築古物件

これらは振動が伝わりやすい傾向があります。

「ベッド 振動 眠れない」と感じている人の多くは、「ベッドの故障」を疑いますが、実際には“外部振動が原因”であるケースが非常に多いです。

しかし、防振ゴム・配置変更・床対策だけで、体感が劇的に変わることもあります。

まずは「振動の原因特定」と「伝達経路の遮断」から始めることが、最も確実な解決への第一歩です。

ケース③:ベッド自体のガタつき・劣化が原因

「相手がいなくても揺れる」「自分が動いたときだけガタッとする」

そんなとき、原因は寝具そのものにある可能性が高いです。

特に組み立て式のパイプベッド・すのこベッド・収納付きベッドは、

構造的に 一点に荷重が集中しやすく、振動を増幅しやすい 性質があります。

この章では「揺れ=寝相や建物のせい」と思い込んでいる人が見落としがちな、

寝具側のチェックポイント → 補強 → 買い替え判断 を解説します。

ネジのゆるみ・フレーム劣化を見抜くチェック項目

まずはフレームのガタつきが原因かを確認する作業から。

▼チェックすべきポイント(作業は10〜15分)

- 組み立てネジ(六角・プラス)が緩んでいないか

- ベッド脚が均等に床に接しているか

- すのこの支えが沈んでいないか

- 継ぎ目(ヘッドボード・サイドフレーム)がぐらつかないか

- カタカタ音がする場所を特定

▼判断の目安

| 症状 | 原因の可能性 |

|---|---|

| 起き上がりで特定方向へ揺れる | フレーム接合部の緩み |

| 寝返りでギシギシ鳴る | 摩耗・金属疲労・劣化 |

| 床側だけコトっと動く | 脚の高さ不均一・当て木不足 |

→ 最初にやるべきは ネジ締め直し+脚の高さ調整。

これだけで改善することも多いです。

構造別に揺れやすいベッド(パイプ・収納付・すのこ)

揺れやすさは ベッドの素材・構造で大きく変わります。

▼揺れやすい構造(注意)

| 種類 | 揺れる理由 | 対策 |

|---|---|---|

| パイプベッド | 金属が細く衝撃が伝わりやすい/ネジ緩みやすい | サポートバー追加/厚板追加 |

| 収納付きベッド | 内部が空洞→板が響きやすい | 底板補強/荷重分散 |

| 安価なすのこベッド | 支点が少ない/体重で沈む | すのこ交換/下に板を敷く |

▼揺れにくい構造(おすすめ)

| 種類 | 理由 |

|---|---|

| 無垢材フレーム(脚太め) | 質量があり衝撃を吸収 |

| ボトムベッド(ホテル仕様) | 下部がボックス構造で振動を減らす |

| 脚フレーム+厚手ボード | 荷重が均一に分散 |

競合記事は「パイプは揺れやすい」で終わりがちですが、

"どこが弱点で、どう補強するか" まで明確にすることが大切です。

マットレスのヘタりが振動増幅につながる理由

「マットレスが柔らかくなってきた…」

それ、揺れが増えた原因かもしれません。

▼ヘタり→揺れが増えるメカニズム

- 凹んだ部分に体重が集中(支点が偏る)

- 反動が一方向に伝わりやすくなる

- 内部素材が応答しにくく「ガタッ」と衝撃化

特に 中央が沈んだダブルベッド + 二人寝 は揺れの元。

▼セルフ診断

- 端〜中央の厚み差が2cm以上→買い替え検討

- 寝返り時に**「沈む→戻る→揺れる」感覚がある**

- 腰だけ落ちている/マットレス全体が波打つ

→ ヘタりは睡眠姿勢にも影響し、腰痛・疲労の原因にも。

DIY補強(滑り止め・当て木・サポートバー追加)

買い替え前に試せる低コスト対策も多くあります。

▼効果が高い補強アイデア

| 対策 | 効果 | コスト感 |

|---|---|---|

| フレーム継ぎ目に当て木 | ガタつき消える | ~1,000円 |

| 脚下に硬めゴム+板 | 床への衝撃減 | ~3,000円 |

| I型サポートバー追加 | 中央沈み防止 | 1,000〜5,000円 |

| マットレス下に補強板(合板) | 面荷重化で沈み減 | 3,000〜10,000円 |

▼配置例(図解イメージ)

ベッド脚

┗ 防振ゴム(硬め)

┗ 合板(厚め)

┗ ラグ・スノコ

※ 柔らかい素材だけ重ねると逆効果。

「硬い素材 → 柔らかい素材」の順が基本。

修理 vs 買い替え:損しない判断基準

最後に、いつ補強を続けるべきで、いつ買い替えるべきかを判断します。

▼修理・補強を優先すべきケース

- フレームの緩みが原因と判明

- パイプだが補強で改善が見込める

- まだ使用期間3年以内

- 一人寝で使用する予定が続く

▼買い替えを検討すべきケース

- 木部にひび割れ・曲がりがある

- すのこが沈み形状変化

- マットレスのヘタりが数cm以上

- 二人寝で振動ストレスが継続

- 安価なパイプ→耐久の限界

▼買い替えのおすすめ方向性

| 状況 | 選ぶべき構造 |

|---|---|

| 夫婦・2人寝 | ボトム+上層 or シングル2台 |

| 体重差が大きい | 高反発厚めor独立コイル |

| DIY面倒/長期使用 | 無垢材・脚太め |

安いベッドを補強し続けてストレスを抱えるより、

長期視点で耐久に優れた構造へ変える方がコスパ良い場合も多いです。

ケース④:自分だけ揺れを感じる・体調が原因の場合

「家族は誰も揺れを感じていないのに、自分だけベッドが揺れている気がする」

「微振動なのか、自分の感覚が過敏になっているのかわからない」

そんな検索意図でこのページに来る人も多いはずです。

このケースは、外部振動や寝具構造の問題ではなく、身体側の感受性や自律神経の状態が影響している可能性があります。

「精神の問題だから気にするな」という乱暴な話ではなく、

体・環境・情報ストレスの3要素が複合している場合が多いのです。

家族は感じないのに自分だけ揺れる時のチェック項目

まずは「本当に自分だけが感じているのか」を確認します。

▼確認すべき項目

- コップの水を床に置くと水面は揺れる?

→揺れれば外部要因、揺れなければ主観の可能性 - 同じタイミングで他の家具も振動している?

- 自分が寝ている位置だけ揺れる?

- 昼間より夜・寝不足時のほうが揺れやすい?

▼当てはまりやすい傾向

| 状況 | 可能性 |

|---|---|

| 疲れているときだけ揺れを感じる | 自律神経が過敏 |

| 他の部屋では揺れを感じない | 環境依存 or 寝具感受性 |

| 無音で寝ていると余計に揺れが気になる | 感覚遮断→意識が揺れへ集中 |

“揺れ”があるのではなく“揺れに意識が向きやすい状態” のこともあります。

ストレス・自律神経の乱れ・敏感体質の可能性

ベッドの揺れを感じやすい人の特徴として、

自律神経の緊張状態(交感神経優位)が続いていることがよくあります。

▼体内で起きていること(イメージ)

- ストレスや疲労 → 脳が刺激に敏感になる

- 微細な動きを「危険信号」として過剰に処理

- 結果、実際より大きな揺れとして認知

特に以下の状態にある人は、揺れを感じやすくなります:

- 睡眠不足が続いている

- 過敏症・不安傾向

- カフェイン・アルコール過多

- スマホ・PCの長時間使用

- 完全無音の部屋で寝ている

▼おすすめの対策方向

- 光刺激を減らす(就寝1時間前は暗めの照明)

- ぬるめの入浴で副交感神経を優位に

- 寝る前のストレッチ・深呼吸

- 寝る直前にSNS・ニュースを見ない

特に「寝る直前に強い情報刺激を入れない」は効果絶大です。

医療相談を考えたいタイミング

以下に当てはまる場合、生活改善だけでなく専門的な相談も選択肢です。

▼受診を考えるサイン

- 揺れを感じて不安で眠れず生活に支障

- 耳鳴り・めまい・平衡感覚の違和感

- 心拍数が上がる/浅い呼吸が続く

- 「揺れがないか気になって寝られない」

▼相談先の目安

| 症状 | 検討する診療科 |

|---|---|

| めまい・平衡感覚異常 | 耳鼻科(内耳・平衡機能) |

| 強い不安・過覚醒 | 心療内科・メンタルクリニック |

| 不眠・日中の極度の眠気 | 睡眠外来 |

※ 診断が目的ではなく、睡眠回復のための選択肢を増やすという視点でOK。

就寝前習慣で揺れの感じ方が変わる理由

揺れそのものが変わらなくても、感じ方が変わることがあります。

これは脳が「注意を向けている対象」を増幅する仕組みによるものです。

▼揺れを感じやすい状態

- スマホ→布団に直行

- 寝られない → 意識を体に向ける

- 無音 → 微細刺激に神経が集中

▼逆に揺れが気にならなくなる工夫

- 環境音(ホワイトノイズ・小さな扇風機音)を入れる

- 部屋を暗くし、刺激を減らす

- 寝る前に10分の「気持ちを切り替える ritual」

例:

湯船10分 → ストレッチ → 白湯 → スマホを別部屋へ → ベッドへ

「体は疲れているのに寝られない」状態を避けるだけでも揺れの感受性が大きく変わります。

情報収集が不安を増幅させる「検索沼」の回避法

「揺れ 感覚 過敏」「低周波 振動 病気」

…と深夜に検索し続けるほど、不安 → 交感神経優位 → 揺れを感じやすくなる悪循環に陥ります。

▼よくある悪循環

揺れに気づく

↓

不安になる

↓

検索で不安が強化

↓

神経が過敏 → さらに揺れを感じる

▼抜け出すコツ

- 情報収集は「昼間」「時間を区切って」行う

- ネガティブ情報だけを見続けない

- 記録を取り、事実と感情を分ける

- 寝る前に検索しない(これ重要)

▼思考の切り替えフレーズ

- 「原因は一つではなく複合。だからすこしずつ整える」

- 「完璧に揺れを消す必要はない。眠れる状態に近づければOK」

揺れを“倒す敵”ではなく、“整える対象”と捉える方が長期的には楽になります。

今すぐできる応急処置(費用0円〜1万円)

「寝具を買い替える予算はないけど、今夜どうにかしたい」

そんな人向けに、低予算で効果が出やすいテクニックをまとめました。

ただしポイントは、

一つだけ対策するのではなく“複合で効かせる”こと。

振動は「体 → マットレス → フレーム → 脚 → 床 → 建物」という流れで伝わるため、途中で“逃がす”or“吸収する”層を増やすほど改善します。

まず試すべき防振グッズと効果の出やすい組み合わせ

競合記事では「防振マット買え」で終わりがちですが、重要なのは硬さ・面積・組み合わせです。

▼効果の高い「三層構造」

ベッド脚

┗ 防振ゴム(硬め)

┗ 合板 or すのこ(点荷重→面荷重へ変換)

┗ 厚手ラグ・カーペット(横方向へ逃がす)

▼おすすめ素材の選び方

| アイテム | 選び方の目安 | 理由 |

|---|---|---|

| 防振ゴム | 硬度60〜70 | 柔らかすぎると沈んで逆効果 |

| 合板・木製ボード | 厚さ9〜15mm | 荷重を均一にする |

| ラグ・ジョイントマット | 厚手×密度高 | 横方向に逃すクッション |

▼逆に「効きにくい」もの

- 100円均一の薄い防振シート(柔らかすぎる)

- ジョイントマットだけ(厚さ不足)

- 脚の1本だけ対策(バランスが崩れて揺れ増幅)

素材選びは、柔らかさより「剛性→吸収→分散」の順番が重要です。

家にある物だけでできる応急対策(タオル・ラグ・段ボール etc.)

今すぐ試したい人向けに、生活用品でできる応急処置も紹介します。

▼今あるものでできる対策

- 脚の下に畳んだタオル+厚紙

→ 高さ調整&衝撃吸収 - 段ボールを面積広めに敷く

→ 荷重が一点集中しない - ラグやカーペットを敷いて床を柔らかく

- ヘッドボードが壁に当たる場合はクッション挟む

▼やってはいけない置き方(意外と逆効果)

- 脚だけ柔らかい素材→沈んで不安定に

- 段ボールを小さく切って脚下だけ→振動集中

- ラグの上に直接置き、脚が沈みすぎる→揺れ増大

「柔らかければいい」ではなく、“荷重の分散”が本質です。

ベッドの位置を少し変えるだけで改善する理由

外部振動や床の歪みが原因なら、設置場所を変えるだけで改善することがあります。

▼揺れやすい位置(NG)

- 窓際(外部振動・風揺れ)

- 廊下・階段・エレベーター側

- 部屋の端(建物配管・柱に近い)

- 梁の真下(荷重が一点集中)

▼揺れにくい位置(おすすめ)

- 部屋の中央寄り

- 内側の壁に寄せる(道路側を避ける)

- 家具を間に挟み振動を減衰させる

例:道路に面した部屋の場合

道路

┗ 窓

┗ カーテン・ボード

┗ 本棚(質量で遮断)

┗ ベッド(奥側へ)

家具は “盾”として使える ことを覚えておきましょう。

寝る時間をずらして振動タイミングを避ける工夫

根本解決ではありませんが、振動のピーク時間を避けるだけで眠れる人も多いです。

▼例

- 上階の家族が2時に寝る → 自分は1:30前に就寝

- 深夜トラックが多い → 22:30〜1:00に寝落ち

- 子どもが朝6時に動く家庭 → 寝付きを早めて深睡眠を前倒し

▼ポイント

振動のピークは「生活音」「交通」「機械起動」のタイミングと一致しやすい

睡眠リズムをずらすことで、揺れを認識しない時間に深く眠ることができます。

逆効果になりがちなNG対策と注意点

効果がありそうに見えて、実は揺れを悪化させるパターンがあります。

▼要注意

| NG対策 | なぜ逆効果? |

|---|---|

| 脚下に柔らかすぎるゲルを敷く | 沈んで重心ブレ→揺れ増 |

| ラグだけ敷いて終了 | 下地が柔らかいと荷重集中 |

| ベッドを壁にガッチリ密着 | 壁から振動をもらう場合あり |

| 中央に身体を寄せて寝る | 反発の力が左右へ伝わる |

▼意外な盲点

- 脚を1本だけ高く/低くしてしまうと揺れが倍増

- 薄い敷布団+ベッドは揺れやすい(支点が減る)

→ すべて「負荷が一点に集中するかどうか」が鍵。

長期的に改善するための計画

ここまで「今夜できる対策」を見てきましたが、振動問題は短期対処で終わらず、生活環境そのものを見直すことで根本改善できるケースも多いです。

特に、

- 夫婦・家族で同居している

- 上階の生活音が毎日続く

- 建物構造が振動を拾いやすい

- 自分だけが敏感になっている

――こういった状況では、生活・寝具・住環境をフェーズで整えることが重要です。

ここでは改善を短期〜長期に分けて整理します。

短期(~2週間):生活習慣・寝室ルールを整える

2週間でできるのは「揺れを感じにくいコンディションを整えること」。

寝具を変えなくても発生時のストレスを下げられる領域です。

▼やることリスト

- スマホ → ベッド 直行をやめる(交感神経優位を防ぐ)

- 就寝前1時間は照明を落とす

- 足音・動作の時間を家族と共有しルール化

- 耳栓/ホワイトノイズで微振動への意識を下げる

- 深夜に振動が起きるなら就寝時間を調整する

「振動を0にする」より「気づきにくい状態を作る」フェーズ

この時点ではお金をかけないことがポイント。

中期(1~3カ月):寝具見直し・買い替え計画

次に効果が大きいのは寝具の構造改善。

揺れは「身体→寝具→床→建物」と伝わるため、寝具段階で吸収できれば劇的に改善します。

▼改善の優先度

- フレームの安定化(脚・接合部・素材)

- マットレスの独立性を上げる(ポケットコイル/高反発)

- シングル2台に分けて物理分離

- 床下を複層構造にして衝撃吸収

▼買い替えの目安

- マットレス厚み+沈みが2cm以上

- 金属パイプがぐらつく/軋む

- ダブル1枚で二人寝 → 長期的に非推奨

このフェーズは「買い替え」より計画と優先順位をつけるのが目的。

長期(半年~):部屋替え・リフォーム・引っ越し

寝具で吸収できない振動(鉄骨の揺れ・道路振動・上階生活音)が原因なら、住環境を変えることが最も効果的です。

▼長期的に考えるべき選択肢

- 寝室変更(部屋の中央に遠ざける)

- 断熱材・遮音材追加など小規模リフォーム

- 構造・向き・階層を考慮して引っ越し

▼引越し先で見るべき条件(振動対策版)

| 条件 | なぜ重要? |

|---|---|

| RC造 or コンクリ床 | 振動が伝わりにくい |

| 中層階(3〜6階) | 高層風揺れ・1階道路音を避ける |

| 角部屋でも道路側を避ける | 外部振動を遮断 |

| 荷重ポイントが少ない間取りは避ける | 共振しやすい |

ベッドの振動は「寝具問題」ではなく「不動産条件」の問題であることも多い。

予算別シミュレーション:0円/1万円/5万円/10万円

「いくらかければどこまで改善する?」を具体化します。

▼0円(生活・配置・意識の改善)

- 寝る前のスマホ禁止

- ベッドを中央へ移動

- 家具を"盾"として配置

- 寝る時間調整

→ 最低限のストレス軽減を狙う

▼1万円(応急+軽い設備投資)

- 厚手ラグ+防振ゴム+合板で床を多層化

- すのこ補強

- 小型ホワイトノイズ導入

→ 外部・内部振動を柔らかく吸収

▼5万円(寝具・構造を変える)

- 高反発マットレス

- シングル2台へ変更

- 無垢材or頑丈な脚フレーム

→ 二人寝の揺れ対策として費用対効果高い

▼10万円以上(長期的解決)

- ボトムベッド×独立マットレス

- 部屋替え/引っ越し

- 遮音材施工

→ 根本解消レベル

完璧を目指さず「7割改善」をゴールにする思考法

振動問題は「ゼロにする」ことを目指すと沼にハマります。

現実的には、

揺れを感じても眠れる状態を作る

これがゴール。

▼なぜ「7割」でいいのか?

- 完全消滅には住環境レベルの介入が必要

- 精神的コストが大きく、生活が振動中心になる

- わずかな揺れは環境的に避けられないケースも

▼思考の切り替え方

- “揺れを消す” → “揺れに反応しない体と環境へ”

- “対症療法” → “暮らしの設計を変える”

- “我慢” → “選択できる自分へ”

ベッドの揺れは「改善できる課題」であって「人生の中心テーマ」ではありません。

ストレスを溜めすぎず、できることから積み重ねていきましょう。

賃貸・家族構成別のリアル事例

「自分の状況に近いケースを知りたい」「他の人はどう解決したの?」という検索意図は非常に多いです。

ここでは、よくある4つの生活スタイルに分けて、発生しやすい揺れの原因・現実的な対処・改善できた例を紹介します。

※個人の体験から抽象化した“典型パターン”としてまとめています。

一人暮らし×ワンルーム:上階の足音で眠れない

▼よくある状況

- 上階の住人(特に子ども)が歩くと天井がドンッ

- 建物が軽量鉄骨 or 木造

- 自分はベッドを窓際 or 壁際に設置している

▼振動の種類

短周期&衝撃型(ドンッ/トンッ)

▼原因の仮説

- 構造的に音・振動が階下に伝わりやすい

- ベッドの位置が衝撃ラインに近い

- フレームが軽く揺れを増幅している

▼改善例(成功パターン)

- ベッドを部屋の中央寄りに変更

- 防振ゴム+合板+ラグの三層で衝撃吸収

- ヘッドボードを壁から離す

- 就寝時間を前倒し、深睡眠を揺れ前に確保

→「ガタッ」で起きる回数が週5→週1に減少。

▼失敗しがちな対策

- 脚に厚いクッションだけ置く(沈んで不安定)

- 耳栓だけで解決しようとする(振動は物理)

同棲カップル:寝返りの振動で毎晩起こされる

▼よくある状況

- ダブルマットレス1枚で二人寝

- 体重差が大きい or 片方は寝返り多い

- ベッドフレームは軽量パイプ

▼振動の種類

短周期&反動型(ガタッ/ビクッ)

▼原因の仮説

- 一枚マットレスで荷重が集中

- パイプフレームが反動を増幅

- 真ん中で寝ている(揺れラインを直撃)

▼改善例(成功パターン)

- シングル×シングルのツイン配置へ変更

- 高反発+独立コイルへ買い替え

- 寝る位置を端側に変更

→「揺れをほぼ感じない」レベルに改善。

▼失敗しがちな対策

- 低反発薄マットレスを重ねるだけ

(沈みが増え、揺れ拡大することも) - 「寝方変えてよ」と相手を責める

(心理的ストレス→眠れない負の連鎖)

子どもが走る家庭:振動&衝撃でベッドごと揺れる

▼よくある状況

- 子どもが朝・夜に走る/飛び跳ねる

- 2階建て木造/軽量鉄骨

- ベッドを廊下・階段付近に設置

▼振動の種類

衝撃+長周期(ドン→ゆらゆら)

▼原因の仮説

- 構造的に揺れやすい位置(梁直下/配線上)

- 子どもの動き→床→柱→ベッドへ伝達

▼改善例(成功パターン)

- ベッド位置を部屋中央へ

- 収納棚を壁際に置き「振動を遮断」

- 子どもの動き時間をルール化(朝は別部屋)

→「朝6時に毎回起きる→起きない日が増えた」。

▼失敗しがちな対策

- 下にジョイントマットだけ敷く

→柔らかくなって逆に揺れる

在宅ワーク:24時間振動・音に晒されるストレス

▼よくある状況

- ベッドとデスクが同じ部屋

- 常に家にいるため微振動に気づきやすい

- 情報過多でストレス→感覚過敏

▼振動の種類

微振動&意識集中型(ビリビリ/気が散る)

▼原因の仮説

- 外部振動+自律神経の過覚醒が組み合わさる

- 精神疲労で微細刺激に注意が向く

▼改善例(成功パターン)

- 寝室と作業空間を分離(別部屋/仕切り)

- 寝室は「情報ゼロ・刺激ゼロ」に寄せる

- ホワイトノイズ導入

- “寝る前1時間スマホ離脱”ルール

→体感揺れが激減し、寝つき改善。

▼失敗しがちな対策

- 作業机をベッド横に配置し続ける

→脳が常に“覚醒モード”から切替できない

成功例/失敗例を比較して学ぶ

最後に、事例から抽象化した「成功する行動パターン」を整理します。

▼成功パターン

- 原因を1つに決めつけず多角的に見る

- 位置・構造・生活習慣を同時に変える

- ログを取って改善効果を可視化

- 家族と共有ルールを作る

▼失敗パターン

- 「防振マットだけ」で終わる(単発対策)

- 相手を責める/自分の感覚を否定する

- 原因を調べず買い替えだけ繰り返す

- 寝室を情報過多にして脳が休まらない

ベッドの振動は生活の設計問題であり、

寝具だけではなく「暮らし全体で整えること」が解決への近道です。

困ったときに相談すべき窓口・専門家

「自分で対策したけど改善しない」

「原因が外部か内部か判断できない」

そんなときは、専門家や第三者の力を借りるフェーズです。

ただし、相談先は一つではなく、

問題のタイプによって依頼先が変わるのがポイント。

- 建物由来 → 管理会社・工務店

- 寝具構造 → 家具店・メーカー

- 体調要因 → 医療機関

- 状況整理 → 記録・証拠作成

ここでは「誰に何を相談できるか」を明確にします。

管理会社/家具店/工務店に相談できること

まずは、"物理的な振動"に最も影響する3つの窓口。

▼管理会社・大家(賃貸)

| 相談できる内容 | 実現できること |

|---|---|

| 上階の足音・設備音・道路振動 | 状況確認/部屋替え/対策検討 |

| 機械室・配管振動 | 設備点検/部屋配置の変更提案 |

| 床・壁・梁の構造的揺れ | 調査/構造の説明/改善検討 |

感情的な訴えではなく「事実ベース+証拠」が大切。

▼相談文例は後述(テンプレあり)

▼家具店・マットレスメーカー

| 相談内容 | 対応 |

|---|---|

| フレームの軋み・緩み | 交換・修理・部品提供 |

| マットレスの沈み | 保証対応/買い替え提案 |

| サイズや組み合わせ | 最適な構造アドバイス |

「揺れる=寝具の欠陥」と決めつけないこと。構造の問題か環境か切り分けが必要。

▼工務店・リフォーム業者(持ち家の場合)

| 相談内容 | 対応できること |

|---|---|

| 床の傾き・たわみ | 補強・張替え |

| 配管・壁・梁の振動 | 固定・防振材追加 |

| 窓からの外部振動 | 内窓・遮音施工 |

→ 住環境レベルの改善は長期的に効果大。

低周波・建物振動を扱う専門機関の探し方

「目に見えない振動」に悩む人の多くが困るのが、

”どこに相談すれば測定してもらえるのか?” という問題。

▼探し方の現実的ルート

| 方法 | 説明 |

|---|---|

| 建築設計事務所/構造コンサル | 振動測定・診断サービスを提供する場合あり |

| 防音・遮音専門業者 | 騒音+振動セットで調査可能 |

| 大学/研究機関の依頼研究 | 社会問題として扱う研究室がある事例も |

| 自治体の環境窓口(環境課・公害相談) | 騒音・振動相談を受け付ける部署あり |

▼検索キーワードの例

- 「建物 振動 測定 サービス」

- 「低周波 音 振動 相談」

- 「遮音工事 振動 対策」

- 「構造解析 住宅 振動」

▼依頼前に整理しておくべきこと

- 発生時間(具体的な時刻)

- どんな揺れ方か(短周期/長周期)

- 動画/水面テストの記録

- 周辺環境(道路・電車・設備)

測定依頼は費用が大きくなりがちなので、最後の手段でOK。

体調面で受診を検討すべき診療科

振動を感じやすくなる要因が 身体状態・神経系 にある場合もあります。

▼チェックすべき症状

- 揺れに過敏/不安で眠れない

- めまい・耳鳴り・平衡感覚の違和感

- 心拍が上がる/寝つけない

- 日中の強烈な眠気

▼診療科の目安

| 症状 | 診療科 |

|---|---|

| めまい/平衡感覚 | 耳鼻科(内耳系) |

| 不安・過覚醒・不眠 | 心療内科/メンタルクリニック |

| 睡眠構造そのものの問題 | 睡眠外来 |

| 自律神経失調と思われるケース | 総合内科/自律神経外来 |

揺れの「原因」ではなく“眠れない状態”を改善するアプローチ。

相談をスムーズにする「振動ログ」テンプレ

相談がうまくいかない最大の理由は、

「なんとなく揺れてる気がする…」で終わってしまうこと。

客観情報を記録して渡すと話が通りやすいです。

▼テンプレ(コピペOK)

【振動が発生した日時】

例:2025/11/20 02:10〜02:40

【揺れ方】

短周期(ガタッ)/長周期(ゆらゆら)/連続(ビリビリ)

【体感強度(1〜5)】

4(起きるレベル)

【きっかけ】

上階の足音直後/車両通過/エレベーター稼働

【動画・水面テスト】

床に置いたコップの水が波打っている動画あり

【これまで試した対策】

防振ゴム/レイアウト変更/寝具調整

→多少改善するが完全には解消せず

▼提出するときのポイント

- 感情ではなく事実ベース

- 動画や写真を添付

- 短くまとめて送る(長文は読まれない)

「我慢して慣れる」以外の選択肢を持つ

最後に一番大切なこと。

「我慢」か「諦め」かの二択ではないということです。

▼取りうる選択肢は少なくない

- 生活パターン調整

- 寝具構造の改善

- 部屋替え・引越し

- 心身のコンディション調整

- 第三者の測定・診断

- 子どもや家族とルール化

- 住環境を選び直す

揺れを「我慢すべき問題」ではなく

**“解決可能なライフデザインの課題”**として扱う。

それだけで、気持ちの余裕が生まれます。

まとめ:ベッドの振動で眠れない原因は「複合」×「構造」×「環境」

ベッドの振動は、ひとつの要因だけで起きることは少なく、

寝具・生活・建物・外部環境・身体の状態が絡み合って起きます。

まずは「どこからの揺れか」「どのタイミングで起きるか」を切り分けることが最優先です。

●この記事の重要ポイント(総復習)

▼まず原因特定から始める

- 「自分・寝具・建物・外部・体調」を順番に確認する

- 一人で寝て揺れる?コップの水は波打つ?時間帯は?

- 揺れは「短周期」「長周期」「衝撃型」でタイプ分けすると見える

▼パートナー・二人寝の揺れ

- ダブル1枚は揺れやすい構造

- シングル×2/高反発/独立コイルが効果大

- 寝位置・向き・生活音の共有も対策

▼外部振動(交通・上階・機械室)

- ベッド位置変更が最も効果的

- 「ラグ→板→防振ゴム」の三層構造で衝撃吸収

- 証拠を揃えて管理会社へ事実ベースで相談

▼寝具自体の問題

- パイプ・安価すのこ・収納付きは揺れやすい

- ネジ緩み・ヘタり・脚不均一が振動を増幅

- 補強→限界なら買い替えを検討

▼自分だけ揺れを感じる場合

- 自律神経過敏・ストレス・情報過多が感覚を増幅

- 寝室=情報ゼロの環境に

- 必要なら耳鼻科・心療内科・睡眠外来へ

●今すぐできる対策(0〜1万円)

- 部屋中央へ移動/壁から離す

- 厚手ラグ+板+防振ゴムで多層吸収

- スマホ断ち・ホワイトノイズ

- 生活リズム調整で「揺れのない時間帯に深睡眠」

●長期改善(1ヶ月〜半年)

- 寝具の構造見直し(耐久・質量・独立性)

- 部屋替え・レイアウト変更

- RC造・中層階など構造を考慮した引っ越し

●相談先と動き方

- 管理会社:設備/部屋配置/騒音報告

- 家具店・メーカー:劣化・交換・構造相談

- 工務店:床・壁・配管の補強

- 医療機関:平衡感覚/不眠/自律神経

- 「振動ログ(日時・動画・種類)」を渡すと話が通る

●最終結論

「振動を完全にゼロ」は目指さず、生活と環境を整えて「眠れる状態」をつくる。

完璧主義ではなく "7割改善" をゴールにすることで、

ストレスを減らし、無理なく長期解決につながります。