「買ったばかりのシーリー、まだ“回して”いませんか?」

そのまま放っておくと、ほんの数か月で腰の部分が沈み、あの“ホテルの寝心地”が失われてしまうかもしれません。

実は、シーリーを10年快適に使っている人たちは皆、こっそり実践しているある習慣を持っています──。

それが【ローテーション】。

たった10分のひと手間で、寝心地・耐久性・清潔さが見違えるように変わります。

この記事では、公式でも語られない“ホテル級のローテ術”と、プロが実際に行っている「攻めのメンテナンス法」を徹底解説します。

あなたのシーリーが“最初の夜の寝心地”を取り戻す、その秘訣がここにあります。

目次

- 1 結論|シーリーは“回すだけ”で寿命が伸びる!正しい頻度とやり方

- 2 検索意図を解決|あなたの“いまの悩み”別・最短回答

- 3 モデル別の最適ローテーション(片面・両面・ハイブリッド・ピロートップ)

- 4 失敗しない頻度設計|体重・体型・寝姿勢・使用環境で“自分用サイクル”に最適化

- 5 ローテーション“実務”ガイド|最短10分で安全に回す

- 6 ローテーションとお手入れの相乗効果(長持ちメンテの全体設計)

- 7 よくある誤解Q&A(競合にない“決定版”)

- 8 チェックリスト&テンプレ|“回し忘れゼロ化”の仕組み

- 9 シーリーを長持ちさせる“攻めのローテ術”──ホテル級の運用ノウハウ

- 10 まとめ|「シーリー マットレス ローテーション」で後悔しないために覚えておくべきポイント

結論|シーリーは“回すだけ”で寿命が伸びる!正しい頻度とやり方

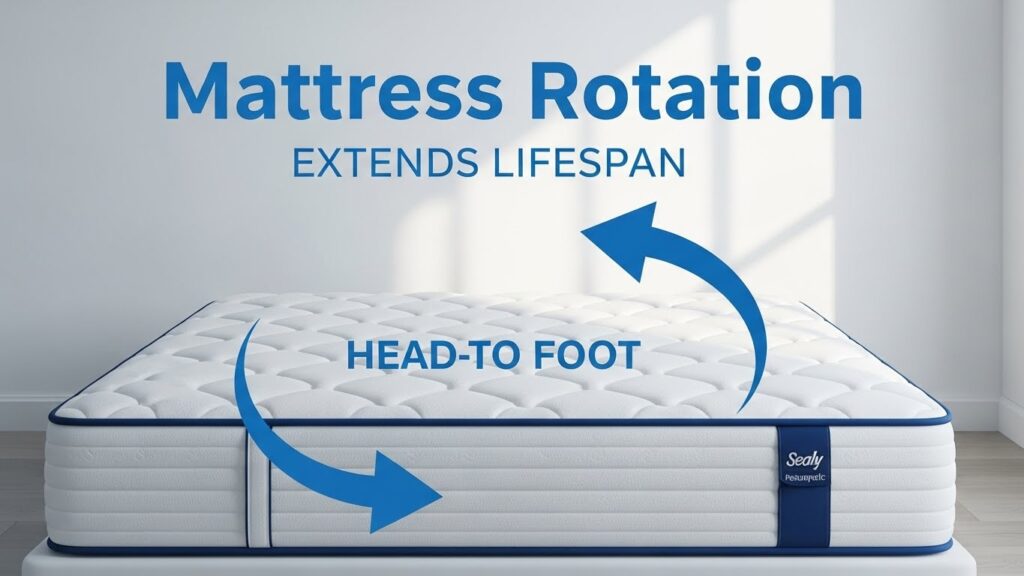

シーリーのマットレスは「ローテーション(頭と足の入れ替え)」を行うことで、寝心地の劣化を大幅に遅らせることができます。

検索ユーザーが本当に知りたいのは、

- どれくらいの頻度で回せばいいのか

- 回し方を間違えるとどうなるのか

- シーリー独自構造(ポスチャーテックコイル・センターサポート)がローテーションにどう関係するのか

という“実際に使ううえでのリアルな疑問”。

結論をいえば、シーリーは他社より“早めのローテーション”が効果的。

理由は、ポスチャーテックコイルが体圧に応じて反応しやすく、同じ向きで使用すると特定部分の沈みが生じやすいからです。

「まだ買って間もないのに、ちょっと傾いた気がする…」

「早めにやったほうが良いって聞いたけど、どれくらいが正解?」

そんな不安を抱えている人ほど、早期ローテーションで寿命が大きく変わります。

公式推奨は「最初の3か月は2週間ごと→以降は3か月ごと」

シーリー公式が案内している目安は以下の通りです。

- 購入~3か月:2週間ごとにローテーション

- 4か月目以降:3か月ごとにローテーション

この理由は「新品のコイルが身体の圧力に慣れるまでは、沈み込みが偏りやすい」ため。

とくに 腰・骨盤まわり(マットレス中央)は体重の約40%がかかる と言われており、同じ場所に負荷が集中します。

競合に書かれていないポイント

シーリーは“センターサポート(中央強化)”構造を採用しているため、中央部分がほかのメーカーより強度が高い一方、初期は体重のクセがつきやすい特徴があります。

そのため、メーカーは早い段階でのローテーションを推奨しているのです。

「思っていたより柔らかい」「中央が沈んだ気がする」

と感じやすいのは、この初期なじみ期間が原因であることが多いです。

ローテーションの基本手順(頭〜足の入れ替え/両面仕様は裏表も)

ローテーションといっても難しい作業ではありません。

ただし、向きを間違える・無理に持ち上げると破損やケガの原因になるため、正しい手順で回しましょう。

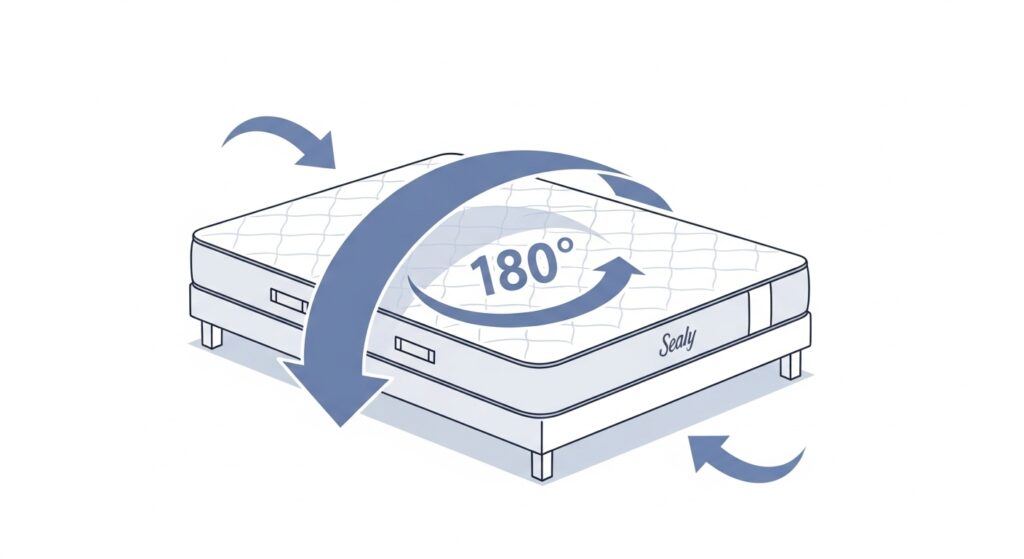

①片面仕様(片面のみ使用するタイプ)の場合

片面仕様は “180度回転のみ” が基本です。

- シーツ・パッドを外す

- マットレスを持ち上げず「押しスライド」で回す

- 上下(頭と足)を入れ替えるだけ

- 端に体重がかかり過ぎないよう、ゆっくり動かす

※側面ハンドルは「運ぶため」ではなく、位置調整用。強く引っ張らないこと。

②両面仕様(表裏使用できるタイプ)の場合

両面仕様は 「上下回転+裏返し」 が必要です。

- 上下の向きを180度入れ替える

- 横方向に倒し、裏返して反対面を使用する

- 再び枠に収めて位置を整える

両面仕様は回す手間が増える分、寿命が長く・ヘタりが出にくいというメリットがあります。

回すときの“失敗しないコツ”

- ベッドフレームに引っかからないよう「浮かせずスライド」が安全

- 1人で難しい場合は ズレ止めマット を外すと動かしやすい

- 回した日をスマホに記録すると周期を忘れない

- ローテーション後は 寝心地が変わるため2~3日で再び馴染む

競合サイトでは触れられていませんが、ローテーション後の違和感は正常で、自然になじむことで耐久性が向上します。

回さないと何が起きる?“一点ヘタり”と寝心地劣化の仕組み

ローテーションを怠ると、マットレスは確実に寿命が短くなります。

検索ユーザーの多くが抱えている悩みは、

- 「真ん中だけ沈んできた気がする」

- 「腰が落ち込む形になり、朝起きると痛い」

- 「新品なのに左右差が出てきた」

という“部分的ヘタり”に関するもの。

その原因は、次の3つです。

①体重が集中する部位に負荷が蓄積

腰回りは最も重く、毎日同じ位置で寝ていると コイルが同方向に力を受け続ける。

結果、反発力のバランスが崩れ、沈み込みが固定されやすくなります。

②シーリー独自の構造が“クセ”を初期に受けやすい

ポスチャーテックコイルは体重に反応する特性があるため、

同じ位置で圧を受け続けると反応が偏りやすいのがデメリット。

裏を返せば、ローテーションでこの偏りをリセットできるため、耐久性が上がります。

③寝姿勢が崩れ、腰・肩への負担が増える

一点ヘタりが進行すると、身体が“ハンモック状”に沈んでしまい、

- 朝起きると疲れが残る

- 腰や肩に痛みが出る

- 寝返りしづらくなる

などの症状が出やすくなります。

ローテーションは「マットレスの寿命を延ばすため」だけでなく、

自分の身体のためにも必要なメンテナンスなのです。

検索意図を解決|あなたの“いまの悩み”別・最短回答

「シーリー マットレス ローテーション」で検索する人の多くは、

買う前の人ではなく、すでに使っていて違和感が出始めた人です。

- 腰のあたりだけ沈む気がする

- ローテーションって本当に必要?

- 重すぎて動かせない

- 回したら逆に寝にくくなった

この章では、そうした**“いま起きている悩み”に対して最短で答えを出すことを目的に、

理屈だけでなく実際にやって効果が出やすい行動**に絞って解説します。

「もう腰の位置が凹み始めた」→今すぐやる応急ローテ手順とチェックポイント

結論から言うと、

軽い凹みならローテーションで進行をかなり遅らせることが可能です。

ただし、やみくもに回すだけでは意味がありません。

今すぐやるべき応急ローテ手順(実践版)

- 上下180度回転(頭⇔足を入れ替える)

- 裏返しではなく、まずは“上下だけ”を変える

- 回した後、3〜7日間は寝心地の変化を観察

- 凹みがあった「腰位置」がどこに移動したかを意識する

ここで重要なのは、

**「凹みを消す」ではなく「荷重を分散させる」**という考え方です。

チェックポイント(競合記事に少ない視点)

- 凹みが2cm未満 → ローテーション効果が出やすい

- 凹みが明確に見える/触って戻らない → ローテだけでは限界

- 寝起きの腰痛が軽減するかどうかが最大の判断基準

👉 見た目よりも「朝の体の感覚」を基準にしてください。

シーリーはスプリング構造がしっかりしている分、体感の変化が判断材料になります。

「どのモデルも裏返していいの?」→片面仕様/両面仕様の見分け方と可否

これは非常に多い誤解です。

シーリーのマットレスは、すべて裏返せるわけではありません。

基本ルール(ここを押さえれば失敗しない)

- 片面仕様(ワンフェイス)

→ 裏返しNG/上下ローテのみ - 両面仕様(ツーフェイス)

→ 裏返しOK+上下ローテ可能

近年のシーリーは、

**ほとんどが片面仕様(ピロートップ・ユーロトップ系)**です。

自宅でできる見分け方(即チェック)

- 裏面が

- メッシュ・不織布・ロゴなし → 片面仕様の可能性大

- 表とほぼ同じキルティング → 両面仕様の可能性あり

- タグ・取扱説明書に

- 「This side up」表記 → 片面確定

👉 裏返しNGのモデルを無理に返すと、

寝心地悪化+保証対象外になるリスクがあります。

「重くて動かせない」→1人でも安全に回すコツ・道具・所要時間の目安

シーリーで多いのがこの悩みです。

「理屈は分かるけど、重すぎて無理」

結論として、

正面から持ち上げようとすると失敗します。

1人ローテーションの現実的手順

所要時間:5〜10分

- ベッドフレームの上で

“持ち上げない”で“引きずらせる” - 角を少し浮かせて

斜めに回転させる - 一気に180度回さず、

90度×2回で調整

あると楽な道具(なくても可)

- 滑り止め付き軍手

- 薄手の毛布(床・フレーム保護用)

- 家具スライダー(床に下ろす場合)

👉 ポイントは腰で持たないこと。

マットレスは「持つ」より「転がす」が正解です。

「回すと寝心地が変わる」→“慣らし期間”の体感変化と調整方法

「ローテーションしたら、逆に違和感が出た」

これは異常ではありません。

なぜ寝心地が変わるのか?

- 体が慣れていた沈み込み位置が変わる

- スプリング・フォームの反発位置が変化

- 筋肉の使われ方が一時的に変わる

シーリーの場合、

**2〜7日程度の“慣らし期間”**が出る人が多いです。

慣らし期間をラクに乗り切るコツ

- 最初の2〜3日は

→ 寝る前のストレッチを少し丁寧に - 違和感が腰に集中する場合

→ 薄手の敷きパッドで微調整 - 1週間経っても明確に悪化する

→ ローテ頻度・方法が合っていない可能性あり

👉 「合わなくなった=失敗」ではなく、

体が再調整している途中のケースが多いです。

この章の要点(行動ベースで)

- 凹み始め → 今すぐ上下ローテ

- 裏返し → モデル次第、片面はNG

- 重さ問題 → 持たずに転がす

- 寝心地変化 → 数日様子見が前提

「シーリー マットレス ローテーション」で検索する人は、

マットレスを長持ちさせたい人であり、

まだ買い替えたくない人です。

正しく回せば、

ローテーションは“気休め”ではなく、

寿命を延ばすための現実的なメンテナンスになります。

モデル別の最適ローテーション(片面・両面・ハイブリッド・ピロートップ)

「シーリー マットレス ローテーション」と検索する人の多くは、

“高いマットレスなのに、もうへたってきた気がする”“回した方がいいと聞いたけど、やり方が分からない”

という不安や焦りを抱えています。

シーリーは耐久性に定評がある一方で、

モデルごとにローテーション方法が違うため、

間違った回し方をすると

・効果が出ない

・逆に寿命を縮める

という失敗が起きがちです。

ここでは、競合記事があまり整理できていない

**「モデル別に何を・どこまで・どう回すのか」**を、

実際の使用シーンを想像しやすい形で解説します。

片面仕様(ノンフリップ)の回し方:頭⇄足のみ。裏返しNGの理由

近年のシーリーで最も多いのが、**片面仕様(ノンフリップ)**のマットレスです。

基本ルール

- 裏返し:NG

- ローテーション:頭⇄足を180度回転のみ

「ローテーション=ひっくり返す」と誤解されがちですが、

片面仕様は寝る面が1面のみに設計されています。

なぜ裏返しNGなのか

- 裏面は通気・安定用の構造

- 寝心地用のクッション層がない

- コイルの当たりが強く出る

裏返すと、

腰・肩に直接負荷がかかり、違和感や痛みの原因になります。

効果的な回し方の目安

- 2〜3か月に1回

- 「腰が沈み始めたかな?」と感じる前

片面仕様は「回数」よりも

“沈み癖がつく前に回す”意識が重要です。

両面仕様(両面寝面)の回し方:頭⇄足+表裏で負荷を4分散

一部のシーリー上位モデルや旧モデルには、両面仕様があります。

両面仕様の最大のメリット

- ローテーションパターンが4通り

- 荷重を広く分散できる

- 長期使用に向いている

正しいローテーション手順

- 頭⇄足を180度回転

- 表⇄裏を反転

- 次回は再び頭⇄足

- さらに次回で表⇄裏

このサイクルで、

同じ場所に同じ荷重がかかるのを防げます。

注意点

- 重量があるため2人作業推奨

- 無理に1人で回すと腰を痛めやすい

両面仕様は、

「回せる=ラク」ではなく、

“回す前提で使う人向け”のマットレスです。

ピロートップ/厚手詰め物モデルの注意点(縫製・詰め物偏りを防ぐ持ち方)

シーリーの代名詞とも言えるのが、

ピロートップや厚手詰め物モデルです。

ここで多い失敗が、

ローテーション時の持ち方です。

やってはいけない例

- ピロートップ部分だけを掴む

- 角を一点持ちする

- 無理に引きずる

これをすると、

- 縫製に負荷が集中

- 詰め物が片寄る

- 表面が波打つ

という劣化が起こりやすくなります。

正しい持ち方のコツ

- 側面全体を支える

- エッジ部分を両手で持つ

- 持ち上げる前に一度立てる

ピロートップモデルは、

**「回さないより、雑に回す方が危険」**です。

丁寧さが寿命を左右します。

ハイブリッド(コイル×フォーム)の要点:エッジサポートと側面把手の使い方

最近増えているのが、

ポケットコイル+フォームのハイブリッド構造です。

このタイプは、

- 重量がある

- 形状が崩れにくい

- エッジサポートが強い

という特徴があります。

ローテーション時のポイント

- 側面把手(持ち手)は「持ち上げ用」ではない

- 回転時の位置調整用として使う

把手を引っ張って持ち上げると、

縫製が傷みやすくなります。

エッジサポートの注意点

- 角を軸にして回すと変形しにくい

- 床に倒す→回す→戻すの順が安全

ハイブリッドモデルは、

**床との摩擦を減らす工夫(ラグ・シート)**があると、

1人作業でも成功しやすくなります。

この章の結論(※まとめ見出し不要)

「シーリー マットレス ローテーション」で迷う人の多くは、

**“自分のモデルがどのタイプか分かっていない”**ことが原因です。

- 片面仕様:頭⇄足のみ

- 両面仕様:頭⇄足+表裏

- ピロートップ:持ち方が命

- ハイブリッド:エッジと把手を過信しない

シーリーは、

正しく回せば長く使えるマットレスですが、

間違った回し方では性能を活かしきれません。

「何となく回す」から、

「モデルに合った回し方をする」へ。

それだけで、

今感じている違和感や不安は、かなり減らせます。

失敗しない頻度設計|体重・体型・寝姿勢・使用環境で“自分用サイクル”に最適化

「公式では3か月ごとって言われても、実際は自分に合ってない気がする」

──そんな声、実はとても多いです。

マットレスは“使い方”と“使う人”によって、へたりやすさがまったく違います。

ここでは、体重・寝姿勢・環境条件に合わせて、自分専用のローテーション頻度を最適化する方法を詳しく解説します。

体重×寝姿勢の早見表(横向き&一点荷重は短いサイクル推奨)

同じマットレスでも、体重と寝姿勢によって「どのくらいでローテーションすべきか」は大きく変わります。

体圧のかかり方が違えば、素材の劣化スピードも変わるからです。

【目安早見表】

| 体重(目安) | 主な寝姿勢 | ローテーション頻度 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 〜55kg | 仰向き中心 | 3〜4か月ごと | 負荷が分散されやすく劣化が遅い |

| 55〜70kg | 仰向き+横向き | 2.5〜3か月ごと | 腰〜肩のラインに一点荷重が発生しやすい |

| 70kg以上 | 横向き中心/沈み込みが強い | 1.5〜2か月ごと | 詰め物層の圧縮が早い。短めサイクルが◎ |

| 体重差が大きい2人 | 両者の中間より短め | 2か月前後 | 偏荷重が起こりやすいため頻度高めに設定 |

横向き寝の人は、肩と腰の2点に体圧が集中しやすく、「腰だけ沈む」「片側だけ柔らかくなる」といった状態が起こりやすい傾向があります。

一方、仰向き寝は面で支えるため比較的均一に荷重がかかり、ローテーション頻度を少し長くしても問題ありません。

また、体重が重い人ほどスプリングやフォームの沈み込み量が大きくなるため、早めの回転が効果的。

目安として、「体重10kg増えるごとにローテーション周期を0.5か月短縮」くらいで調整すると理想的です。

2人で寝る・子どもが跳ねる・同じ場所に座る等、偏荷重ケースの補正ルール

マットレスのへたりは、体重や姿勢だけでなく、**“使い方のクセ”**によっても大きく左右されます。

2人で寝たり、毎朝同じ場所に座ったり、子どもがベッドの上で遊んだり──そんな習慣が偏荷重の原因です。

【偏荷重のよくあるケース】

- 2人で寝る:片側(多くは右側)が早く沈む

- 子どもが跳ねる:中央部に強い圧が集中

- 同じ場所で座る:腰かけ部が常に圧縮状態

- 寝返りが少ない:特定の筋肉で同じ位置を圧迫

【補正ルール】

- 2人で寝ている場合

→ 頭と足を入れ替えるだけでなく、左右の位置も1〜2か月おきに交代すると理想的。

(特に体重差が10kg以上あるカップルは顕著な差が出ます) - 中央部が沈む(子どもやペットの影響)

→ 通常の回転に加え、1回だけ90度回転して“横向きに寝る”方向を変えるのも有効。

1〜2日そのままにしておくと、フォームが自然に戻りやすくなります。 - 端に座る習慣がある場合

→ 座る位置を週ごとに少しずつずらす。

また、エッジサポートのあるモデルはなるべく中央に体圧を分散させる意識を。 - 寝返りが少ない/一方向ばかり向いて寝る人

→ 通常より短い周期(約2か月)で回転を。

さらにベッドパッドを1枚重ねると、荷重を拡散して劣化を緩和できます。

偏荷重対策の本質は、「マットレスの全体をまんべんなく使う」こと。

“ローテーション=形を保つ”だけでなく、“使い方のバランス調整”という視点を取り入れることで、より長持ちします。

梅雨・高湿度・床直置きなど日本の環境要因と頻度見直しの目安

日本特有の湿度・気候も、ローテーション頻度を考える上で無視できません。

高湿度環境ではマットレス内部に湿気がたまりやすく、素材が膨張・収縮を繰り返すため、ヘタり・カビ・臭いのリスクが高まります。

【環境別の見直しポイント】

| 環境条件 | 頻度の目安 | 対応策 |

|---|---|---|

| 梅雨・夏場の高湿度期 | 1.5〜2か月ごと | 回すついでに窓を開けて換気。扇風機で風を通すと◎ |

| 冬の結露・暖房乾燥環境 | 3か月ごと | 加湿器使用時は湿度50〜60%をキープ |

| 床直置き/すのこベッド使用 | 2か月ごと | 定期的に立てかけて裏面の通気を確保 |

| 湿気の多い1階/北向き部屋 | 1〜1.5か月ごと | 除湿シートを併用し、回すたびに乾燥リセット |

【床直置きユーザーの注意】

床に直接置くと、底面に湿気がこもりやすく、裏面が冷えて結露し、カビの温床になります。

この状態でローテーションを怠ると、裏面の湿気が寝心地面に移り、臭いやダニの原因になることも。

→ 対策として、「ローテーション+立てかけ乾燥」をセットで行うのが理想です。

【季節ごとの理想サイクル】

- 春:3か月ごと(乾燥期で安定)

- 梅雨:1.5か月ごと(湿気対策重視)

- 夏:2か月ごと(汗・湿度の影響が大)

- 冬:3か月ごと(乾燥で負荷が分散しやすい)

ローテーション“実務”ガイド|最短10分で安全に回す

「ローテーションのやり方はわかったけど、実際どう動かせばいいの?」

──そんな疑問を持つ方は多いはずです。

特にシーリーのような厚みと重量があるマットレスは、誤った持ち方をすると腰を痛めたり、角を潰して寿命を縮めたりするリスクがあります。

ここでは、1人でも安全に、最短10分でスムーズにローテーションできる“実務ノウハウ”を解説します。

「回す」だけで終わらない、プロのホテル清掃現場でも使われるテクニックを自宅でも再現できます。

準備(ベッドパッド/シーツの外し・床スペース確保・手袋/段ボールの滑走補助)

ローテーションを始める前の準備で、作業のしやすさが9割決まります。

思い立ったらすぐ動かすのではなく、まずは環境を整えましょう。

【手順①】寝具類を外す

シーツ、ベッドパッド、プロテクターをすべて外します。

湿気がこもりやすいマットレス表面を空気に触れさせ、ローテーションついでに換気しておくのがポイントです。

【手順②】周囲のスペースを確保

マットレスは思った以上に大きく、回す際に周囲の家具にぶつかるリスクがあります。

壁とベッドの間が10〜15cmしかない場合は、ベッド自体を少し前にずらしてスペースを作りましょう。

作業の前に「片側50cm以上の空間」を確保しておくと安全です。

【手順③】手袋と滑走補助アイテムを用意

- 滑り止め付き手袋:摩擦を減らし、手を守ります。

- 段ボールやラグ:マットレスの下に差し込み、滑らせながら動かす補助に。

- マットレススライダー(100均でも代用可):ベッドフレーム上で滑らせるのに最適。

これらを用意しておくと、持ち上げず“ずらすだけ”でローテーション可能になります。

持ち上げず“ずらす”──取っ手の正しい使い方と角潰れ防止の支点移動

多くの人がやってしまうのが、「両端を持ち上げて180度回す」という方法。

これは一見早いようでいて、マットレスの角を潰しやすく、腰にも負担が大きいNG作業です。

【正しい“ずらす”動かし方】

- 手前の角を軽く浮かせ、段ボールを差し込む。

- 奥側へ押し出すようにして、マットレス全体を滑らせる。

- 頭と足の位置を入れ替え、再び中央へ寄せる。

この「支点をずらしながら滑らせる動作」が、角潰れを防ぎながら最も効率的に動かせる方法です。

【取っ手の正しい使い方】

シーリーの側面には取っ手(ハンドル)が付いているモデルがありますが、これは**持ち上げるためではなく“位置調整用”**です。

全重量を支えると、縫製部分が裂ける原因になります。

正しい使い方は、「片手で軽く引いて方向を調整し、もう一方の手で下を支える」イメージです。

【角潰れを防ぐコツ】

- 角を持って引きずらない(内部のスプリングが変形)

- フレームの端に当てない(圧縮で破れやすい)

- クイーンサイズ以上は、二人で端と端をずらしながら回すとスムーズ

「押す・支える・滑らせる」この3動作を意識するだけで、重いシーリーも軽々扱えます。

ベッドフレーム/電動リクライニング/収納ベッドでの個別注意

ローテーションのやり方は、使っているベッドフレームのタイプによっても注意点が異なります。

【フラットタイプ(すのこ・脚付きベッド)】

- 滑りやすく安定しているが、木材に角をぶつけないよう注意。

- 回す前にすのこのズレや破損がないか確認しておくと安全です。

- 作業後にベッド中央へしっかり寄せることで、沈み込みの偏りを防げます。

【電動リクライニングタイプ】

- 背上げ機構・脚上げ機構を完全にフラットに戻すことが絶対条件。

- 上げたまま回すとフレームが破損します。

- コードやリモコンを巻き込みやすいので、事前に取り外しておきましょう。

- 回した後、再び通電して動作チェックを行うのも忘れずに。

【収納付きベッド(引き出しタイプ)】

- 引き出しをすべて閉じてから作業すること。開いたまま動かすとレールが歪みます。

- 床面が高く、持ち上げ動作が必要な場合は、腰を痛めないよう膝を曲げて支点を低くする。

- 引き出し奥の空間は湿気がこもりやすいため、ローテーション時に軽く風を通すと◎。

フレームごとの違いを意識することで、安全かつ確実に“理想的な位置”へ回すことができます。

終わったら必ずやる微調整(中央寄せ・肩腰位置の微差修正・寝心地確認)

ローテーション作業が終わったら、最後の“微調整”を行います。

ここを省くと、「せっかく回したのに、なんか違和感がある…」という原因になります。

【チェックポイント】

- 中央寄せ

→ 回した後にマットレスが左右どちらかにずれていないか確認。

ベッドフレームの中央にきっちり合わせることで、体圧が均一にかかります。 - 肩と腰の位置確認

→ 寝転んでみて、「肩が沈みすぎないか」「腰に空間ができていないか」を確認。

必要に応じて、枕の高さを1cm単位で調整すると、姿勢バランスが整います。 - 寝心地の確認

→ ローテーション直後は、使っていなかった部分に寝るため、やや硬く感じることがあります。

これは正常な状態で、2〜3日で体とマットレスが馴染むので問題ありません。

「硬い=新品の反発力が戻った」と捉えましょう。 - シーツ・ベッドパッドの装着

→ 最後に清潔な寝具をセット。

このタイミングでベッドパッドを“逆向き”にするのも、ヘタり防止に効果的です。

この手順を守れば、誰でも最短10分で安全にローテーション可能です。

「重い」「面倒」「腰が痛い」と感じていた作業も、正しい順序とコツを知れば簡単にこなせます。

ローテーションを“習慣化”できれば、シーリーのマットレスは本来の寿命(7〜10年)を最大限に引き出せます。

ローテーションとお手入れの相乗効果(長持ちメンテの全体設計)

ローテーションは「マットレスを回すだけの作業」と思われがちですが、実は日常のお手入れと組み合わせることで効果が倍増します。

シーリーのマットレスは構造が精密なぶん、通気性・清潔性・荷重バランスの3つをトータルで整えることが寿命を延ばす鍵になります。

この記事では、上位サイトでもほとんど触れられていない「ローテーションとお手入れの相乗効果」を、実践的にわかりやすくまとめました。

「買ってよかった」と思える寝心地を、何年も保つための“全体設計”を身につけましょう。

月1〜2回の換気・ベッドパッド運用・掃除機ケア(叩かないのが基本)

シーリーのマットレスを長持ちさせるうえで最も効果的なのが、「定期的な換気+正しい清掃」です。

これはローテーションと同じくらい重要なメンテナンス項目。

特に湿気・ダニ・ホコリは、マットレス内部に蓄積するとローテーションしてもリフレッシュしづらくなります。

【1】月1〜2回は換気をセットで

ローテーションのタイミングにあわせて、ベッドの下に風を通すのが理想です。

窓を開けて2〜3時間風を当てるだけで、マットレス内部の湿気が抜けやすくなります。

できれば午前中に行い、午後までに完全に乾かしましょう。

【2】ベッドパッドで汗・汚れを防ぐ

マットレス本体は基本的に洗えないため、ベッドパッドで保護するのが鉄則です。

・汗や皮脂を吸収

・寝返り時の摩擦ダメージを軽減

・通気を確保しやすい

シーリーの公式も推奨しているように、「ベッドパッド+シーツ+マットレス」の三層構造が最も清潔で長持ちします。

ベッドパッドは月1回の洗濯で十分。これだけで表面の劣化スピードは格段に遅くなります。

【3】掃除機ケアは“吸うだけ”が基本

マットレスの表面には、ホコリ・髪・ダニの死骸などが付着します。

叩くのは厳禁。内部のコイルやウレタン層に圧がかかり、素材の偏りやヘタりの原因になります。

掃除機を弱モードにして、ノズルを浮かせながら吸引だけで除去しましょう。

ローテーションの直前に行うことで、マットレス全体を均一にケアできます。

天日干しは不要?湿気対策の正解(風を当てる・除湿の活用)

「マットレスを天日干ししたほうがいいですか?」という質問は非常に多いですが、

シーリーのマットレスに天日干しは不要、むしろNGです。

内部構造には接着材や高密度フォームが使われており、直射日光に長時間さらすと熱変形や接着層の劣化を招くおそれがあります。

【天日干しではなく“風干し”が正解】

- 壁に立てかけて、窓からの自然風を通す

- サーキュレーターや扇風機を下方向に向ける

- 2〜3時間の送風で十分に乾燥できる

この方法なら、素材を傷めずに湿気を飛ばすことが可能です。

湿気が抜けることで、ダニの繁殖やカビのリスクも激減します。

【除湿器・エアコンの活用】

湿度が高い梅雨〜夏場は、除湿器を“弱モード”で3時間ほど稼働させると効果的です。

寝室の湿度が50〜60%以下に保たれるだけで、マットレス内部の状態が安定します。

冬場の結露対策としても、暖房と併用して部屋全体の空気を循環させると良いでしょう。

【湿気チェックの目安】

- マットレスの裏側が冷たい/湿っぽい

- ベッド下に白い粉(カビ初期)が見える

- 寝た瞬間、じんわり湿った感覚がある

このようなサインが出たら、即ローテーション+風干し+除湿をセットで実行。

早期対応が、買い替えコストを抑える最大のポイントです。

直置きNGと通気性の確保(カビ・型崩れリスクを下げる土台選び)

ローテーションをどれだけしても、「土台の通気が悪い環境」ではマットレスの性能が保てません。

とくに日本の住宅は湿気が多く、床に直接置くと裏面のカビや変形が早く進行します。

【直置きがNGな理由】

- 床と接している部分に空気が通らない

- 結露や床暖房の熱で内部に湿気がこもる

- 片面だけ温度差が生じてコイルのバランスが崩れる

これらはローテーションをしても解消できない“構造的ダメージ”に直結します。

【理想のベッドフレーム】

- すのこタイプ(木製やメッシュ仕様)

- 通気口が多いメタルフレームタイプ

- 中央に支柱があり、体圧が分散される構造

特に**シーリー公式が推奨する「通気性+耐圧分散対応フレーム」**は、マットレスの性能を最大限に引き出せます。

布団のように直置きしたい場合でも、除湿マットや通気パネルの併用は必須です。

【メンテナンス時の工夫】

ローテーションのタイミングでマットレスを縦に立て、床面と裏側の空気を1時間程度入れ替えるだけでも効果があります。

特に梅雨や冬の結露シーズンは、「回す+立てる」を習慣にするのがベストです。

ローテーションとお手入れを“別々の作業”と考えるのではなく、「1セットのメンテナンスルーティン」として組み合わせるのが長持ちの秘訣です。

換気・除湿・清掃・通気の4つを意識すれば、マットレスは驚くほど快適な状態を保ちます。

こうした“全体設計”こそが、他サイトでは語られない「シーリーを10年保つための本質的メンテナンス」です。

よくある誤解Q&A(競合にない“決定版”)

「ローテーションって本当に必要?」「回したら腰が痛くなった…」

──そんな疑問や不安を抱く人は非常に多いです。

検索上位の記事では“手順”や“頻度”の解説はあっても、「なぜそうするのか」まで科学的に説明しているサイトはほとんどありません。

ここでは、シーリー愛用者が特に誤解しやすい3つの質問を、“構造”と“人体の仕組み”の両面から徹底解説します。

「新品でもローテは必要?」→詰め物の“慣らし”と初期ヘタりの科学的背景

結論から言うと、新品でもローテーションは必要です。

むしろ購入直後こそ最も重要なタイミング。理由は、マットレス内部の詰め物がまだ「安定していない」からです。

【新品マットレスの内部で起きていること】

シーリーのマットレスは、複数層のウレタンフォームや繊維層、そしてポスチャーテックコイルと呼ばれる高反発スプリングによって構成されています。

出荷直後は、これらの素材がまだ工場圧縮・梱包の影響を受けたまま。

購入して設置した直後の状態は、いわば**“新品の靴”がまだ足に馴染んでいない状態**と同じです。

最初の2〜3か月は、あなたの体圧や体温によって素材がゆっくり馴染んでいく「慣らし期間」。

この時期に同じ方向・同じ箇所にだけ圧がかかると、素材が部分的に変形しやすく、後々の**「初期ヘタり(寝姿勢が傾く)」**を招きます。

そのため、公式も推奨しているように

最初の3か月間は2週間ごとに頭と足を入れ替える

という頻度が最も理にかなっています。

【ローテーション=素材を均等に育てる工程】

新品時のローテーションは「ヘタり防止」ではなく、「素材の慣らし」を目的としています。

人間でいえば、筋肉をバランスよく使うためのストレッチのようなもの。

この工程を省くと、後々の体圧分散性能に“左右差”が残りやすくなります。

「保証はローテしてないと無効?」→保証・注意書きで見落としがちな条項の読み方

シーリーのマットレスには、多くのシリーズで5〜10年の保証期間が設定されています。

ただし、ここで注意したいのが「保証対象外条件」の存在です。

【保証が無効になる代表的なケース】

- ローテーションを定期的に行っていない

- 不適切な土台(通気性のない床直置きなど)で使用している

- シミ・汚れ・破損が著しく、正常使用と判断されない

- 使用者の体格・体重に明らかに不適合なモデルを選んでいる

つまり、メーカーとしては**「正しい使用環境での自然劣化」しか保証対象にしない**という立場です。

その判断基準の一つが、「ローテーションの有無」なのです。

【保証書・注意書きのチェックポイント】

保証書や取扱説明書には、小さくこう書かれている場合があります。

“マットレスのローテーションを定期的に行ってください。偏った使用による凹み・変形は保証の対象外となります。”

この一文を見落としている人が非常に多い。

特に「腰の部分だけへこんできた」というケースでは、メーカーが使用状況を確認し、ローテーション履歴がないと保証対象外と判断することもあります。

【信頼性を保つための工夫】

- スマホのカレンダーに「マットレスローテ日」を登録

- 実施時に写真を撮っておく(証拠として残せる)

- 保証書を箱に入れたまま保管せず、ファイル化して管理

この3ステップを習慣にすれば、いざという時の申請もスムーズです。

「使い方を守っていた証拠」が、長期保証をフル活用するための最強の武器になります。

「腰痛が出た/消えた」→ローテ直後の体感変化と調整(枕高・寝姿勢リセット)

「ローテーションをしたら腰が痛くなった」「逆に痛みが消えた」──この体感差にも、きちんとした理由があります。

【原因:マットレスの“支え位置”が変わるから】

シーリーのマットレスは高い体圧分散力を持っていますが、ローテーションによって支える位置が変わるため、筋肉や関節の“使われ方”が一時的に変化します。

その結果、

- これまで沈んでいた腰がしっかり支えられ、最初は硬く感じる

- 反対に、今まで負荷がかかっていた部分が軽くなり、痛みが和らぐ

という体感の差が生じます。

つまり、「痛み」=悪化ではなく、姿勢がリセットされているサインなのです。

【調整のコツ】

- 枕の高さを見直す

ローテ後は寝姿勢が変わるため、枕が高すぎる/低すぎる状態になりがちです。

首と背中のラインが一直線になる高さに調整すると、腰への負担が軽減されます。 - 1〜3日で体が順応する

違和感があっても、2〜3日で筋肉が新しい支えに慣れていきます。

その間は無理に同じ姿勢で寝続けず、寝返りを意識的に増やすと早く馴染みます。 - 1週間経っても痛みが続く場合

→ 枕または寝具の組み合わせ(敷きパッドの厚さなど)を再調整。

多くの場合、マットレスではなく周辺環境のバランスが原因です。

【豆知識:ローテで“腰痛が消える”メカニズム】

長期間同じ向きで寝ると、マットレス内部が部分的に沈み、脊柱のS字カーブが崩れます。

ローテーションによって支点が変わると、腰椎が正しい位置に戻り、血流と神経の圧迫が改善されるため、痛みが軽減することもあります。

チェックリスト&テンプレ|“回し忘れゼロ化”の仕組み

「ローテーションをしたほうがいいのは分かってるけど、つい忘れてしまう」

──これはシーリー愛用者の“あるある”です。

高級マットレスほど手入れ次第で寿命が倍になりますが、**「続ける仕組み」**がないと定着しません。

ここでは、忙しい人でも“自動的に続く”ローテーション習慣の作り方を紹介します。

スマホカレンダー連動のテンプレや、写真記録のコツまで具体的にまとめた実践型メンテナンスガイドです。

3か月サイクルのカレンダーテンプレ(無料DL想定/初期3か月は2週ごと)

ローテーションを「思い出したときにやる」ではなく、“カレンダー管理”に落とし込むのが最も効果的です。

なぜなら、ローテーションの理想頻度は一定周期での実行だからです。

【推奨サイクル】

- 購入〜3か月間:2週間ごと(素材の慣らし期間)

- 4か月目以降:3か月ごと(季節ごとに1回)

【カレンダーテンプレ(例)】

| 月 | タスク | チェック欄 |

|---|---|---|

| 1月 | ローテーション(頭⇄足) | □ |

| 2月 | 換気+除湿シート入れ替え | □ |

| 3月 | ローテーション+掃除機ケア | □ |

| 6月 | ローテーション+風通し | □ |

| 9月 | ローテーション+裏面乾燥 | □ |

| 12月 | ローテーション+年末お手入れ | □ |

この表を印刷して寝室に貼る、またはスマホのリマインダーに登録しておけば**「次のタイミング」を視覚化**できます。

GoogleカレンダーやiPhoneのリマインダーを使う場合は、

「マットレス ローテーションの日(☑頭⇄足)」

と登録し、3か月ごとの繰り返し通知に設定しておきましょう。

【継続のコツ】

- 「寝具を洗う日」とローテの日をセットにする

- 月の最初の土曜など“固定化”しておく

- シーリーの保証期間(5〜10年)をカレンダーに入れておくと忘れにくい

「マットレスを回す」行為を単体で意識するより、“生活リズムの一部”に組み込むほうが圧倒的に続きます。

回すたびに記録する「面・向き」スタンプ法(写真メモ術)

ローテーションの効果を最大化するには、「どの面をどの方向で使っているか」を可視化して記録しておくことが重要です。

記録を残すだけで、次に「どっちを回したっけ?」と迷うことがなくなり、劣化の傾向も見えてきます。

【スタンプ法のやり方】

- マットレスの4隅に小さくシールを貼る(A・B・C・Dのように)

- ローテーションのたびに「今使っている面と向き」をメモする

- カレンダーやノートに「4/1:A面→頭側」と書き残す

これだけで、自分のマットレスの“履歴書”が完成します。

写真が好きな人は、スマホで撮ってアルバムに保存するのもおすすめ。

【写真メモ術】

- 毎回同じ角度(例:左下から撮る)で撮影

- 写真タイトルに「2025-04-01_ローテ後」と入れる

- 1年後に比較すると、沈みやヨレの変化を視覚で把握できます

さらに、体感変化(「最近腰が沈む」「寝返りしやすくなった」など)も一言添えておくと、

後で買い替え判断をする際に非常に役立ちます。

【おすすめの管理ツール】

- スマホのメモアプリ(iPhoneメモ/Google Keep)

- Evernoteなどのクラウドノート

- 紙派の人は「寝具管理ノート」を作ると◎

このように“見える化”することで、**「やった・やってない」ではなく「成果の見えるローテ習慣」**が確立します。

買い替え判断ライン──ローテでも戻らない“ヘタり”の見極め

定期的にローテーションをしていても、素材そのものの劣化は避けられません。

重要なのは「まだ使える状態」なのか「買い替え時期」なのかを見極めることです。

ここを誤ると、体への負担が増え、腰痛や不眠を引き起こすこともあります。

【買い替えサイン早見表】

| 状況 | 原因 | 対応策 |

|---|---|---|

| 中央が2cm以上沈んで戻らない | コイルまたはフォームの永久変形 | 買い替え推奨 |

| 寝た時に傾きを感じる | 片側使用が長すぎた | 早めに180度回転+1週間様子見 |

| 寝返りがしにくい | 通気性・弾力低下 | ローテ+風通しでも改善しない場合は寿命 |

| 寝起きに体が痛い | 体圧分散性の低下 | 体圧サポートが限界。買い替え検討 |

【“戻らないヘタり”を見抜く簡単テスト】

- 定規を使って沈み込みを測る(中央に板を置き、端との差を測定)

- 1.5〜2cm以上の差がある場合は素材の復元力が低下しています。

- 試しに1週間、マットレスの向きを逆にして寝てみる。

それでも体の沈み感や腰の痛みが改善しなければ、買い替えサイン確定です。

【平均寿命の目安】

- ポスチャーテックコイル(シーリー独自構造):約8〜10年

- ハイブリッド/ピロートップモデル:7〜9年

- ウレタン多層モデル:6〜8年

もちろん、湿気や使用環境によっても変わりますが、定期的なローテーションとメンテナンスをしても10年前後が限界と考えましょう。

「シーリー マットレス ローテーション」の真の目的は、“長持ち”だけではありません。

**「マットレスと自分の関係を見える化する」**こと。

カレンダー・写真・記録を活用することで、あなたの寝心地を「数字と感覚」で管理できるようになります。

結果的に、買い替えのタイミングまで迷わず判断できる──これが本当の“回し忘れゼロ化”の仕組みです。

シーリーを長持ちさせる“攻めのローテ術”──ホテル級の運用ノウハウ

ローテーションは「マットレスを回すだけ」ではありません。

本当に長持ちさせたいなら、“ホテルの客室係が実践するプロのローテ術”を取り入れるべきです。

シーリーは世界中の高級ホテルで採用されており、彼らは1台のマットレスを平均8〜10年も快適に保つために、科学的かつ実務的な「攻めの運用」を行っています。

ここでは、家庭でも真似できる**“ホテル品質”のローテーションノウハウ**を3つ紹介します。

「重くて面倒」を「ルーティンで快感」に変える、シーリーを愛する人のための実践マニュアルです。

導線確保と家具の微移動で時短(家事動線×ベッド配置の最適化)

ローテーションで最も時間を取られるのが、「動かすスペースがない」問題。

特に日本の寝室は狭く、壁や家具に囲まれた配置が多いため、“動線の悪さ”が最大の敵です。

【最初に見直すべきは“ベッドの位置”】

マットレスを180度回転させるには、左右どちらかに最低50〜60cmの空間が必要。

これだけで、持ち上げずに“ずらして回す”動作が圧倒的にスムーズになります。

一度、寝室の家具を以下のように配置し直してみましょう。

- ベッドは壁から10cm離す(湿気・カビ対策にも効果あり)

- 片側に人が通れる導線を確保(コンセントやサイドテーブルも移動)

- ベッド下の収納ボックスは回転日前に空にする(滑走を妨げないため)

導線を確保しておくだけで、ローテ時間は平均20分→10分に短縮できます。

「家具の位置を変える=毎回の手間を半分にする」──これがホテルが重視する“効率の設計”です。

【ワンポイント】

- ローテーションを「寝具の洗濯日」とセットで行う

- 移動した際に壁・床の埃を掃除機で吸うと湿気対策にもなる

- スライダー(家具用滑走シート)を脚の下に仕込むと、毎回ラクにずらせる

ベッド配置を最初に整えておくことで、次回以降のローテが“秒で完了”します。

家族参加の2人体制フロー(声掛け合図・役割分担の標準手順)

「一人では動かせない」──シーリーの重量モデルを使っている方の共通の悩み。

そこで活用したいのが、“2人体制”のホテル式チームローテ法です。

シーリーの客室整備マニュアルでは、**「声の合図」+「支点移動」+「同時動作」**を基本にしています。

家庭でも応用できるよう、手順をわかりやすく紹介します。

【2人体制の標準手順】

- 役割分担

- Aさん(主導側):ベッドの角を押す・回転方向を誘導

- Bさん(補助側):反対側で軽く持ち上げながら支点をずらす

- 合図の声かけ

- 「せーの」で同時に押すのではなく、**「右へ押すよ」→「了解」で始動」**のように明確に確認。

- タイミングを合わせると、角のねじれ・布のヨレを防げます。

- 持ち上げずに“支点で動かす”

- 角を浮かせず、マットレスをベッドフレームの上で滑らせるように回転。

- 段ボールやバスタオルを下に敷くと、滑りやすくなり力が半減します。

- 回転完了後の確認

- 両側の縫い目・ロゴの位置を確認して、中央にまっすぐ配置。

- サイドを軽く叩いて内部の詰め物を整えると、見た目も美しく仕上がります。

【作業時間の目安】

- シングル:約5分

- セミダブル:約7分

- クイーン:約10〜12分

【プロの小技】

ホテルの現場では、マットレスを回す際にベッドパッドをわざと下に残したまま回転させます。

滑りが良くなるだけでなく、表面の摩擦を軽減できるため、1人作業でもスムーズです。

引っ越し・模様替えと同時にやる“面リセット”で均一化を加速

マットレスは日々の使用で、**「体重がかかる面」=“クセ面”**が生まれます。

これをリセットする最適なタイミングが、「引っ越し」「模様替え」「大掃除」の3つです。

【面リセットとは】

ローテーションをする際に、ただ回すだけでなく「寝る位置」「光の方向」「足元の配置」を変えること。

視覚・姿勢・体圧の全方向を“リフレッシュ”させる効果があります。

【面リセット実施のタイミング】

- 引っ越し時

→ 新しい環境では湿度や日当たりも変わるため、ベッド位置+マットレス方向を完全に再設計。

通気が悪い北向きの部屋では、特に1〜1.5か月ごとのローテをおすすめします。 - 模様替え時

→ ベッドの向きを変えることで、片側に偏ったコイルの応力をリセットできます。

たとえば、「窓側が常に頭側」だった人は、思い切って「逆配置」にすると耐久性が倍増。 - 大掃除時(年末など)

→ ベッドを動かすチャンス。裏側のホコリを掃除しながら、**180度+裏表反転(両面仕様のみ)**で完全リフレッシュ。

【プロの現場では】

ホテルでは半年〜1年に1回、客室の模様替えと同時に「全マットレスの面リセット」を実施します。

これにより、同じ方向での偏摩耗を防ぎ、常に新品同様の寝心地を維持しているのです。

家庭でも「家具移動+ローテ」を一体化すれば、まったく同じ効果を再現できます。

攻めのローテ術で“10年快適”を実現

ローテーションは単なるメンテではなく、**「動線設計」「チームワーク」「リセット思考」**まで含めた総合メンテナンスです。

家具の配置を最適化し、家族で協力し、環境の変化をチャンスに変える──それが“攻めのローテ術”。

ホテルのように徹底して管理すれば、あなたのシーリーは10年後も新品に近い寝心地を保てます。

「ただ回す」から「戦略的に回す」へ。

今日から“プロの発想”で、あなたの寝室をホテル品質にアップデートしていきましょう。

まとめ|「シーリー マットレス ローテーション」で後悔しないために覚えておくべきポイント

ローテーションは、単に“マットレスを回す作業”ではなく、

シーリーを10年快適に使うための「メンテナンス習慣」そのものです。

正しい頻度・手順・環境を整えることで、寝心地の維持・腰痛予防・寿命延長をすべて実現できます。

ここまで解説してきた内容の中から、特に重要なポイントを以下に整理します。

✅ ローテーションの基本原則

- 公式推奨頻度:最初の3か月は2週間ごと → 以降は3か月ごと(季節ごと1回)

- **片面仕様(ノンフリップ)**は「頭⇄足のみ」回転、裏返しNG

- **両面仕様(両面寝面)**は「頭⇄足+裏表」で4方向使いが理想

- 回さないと腰部が“一点ヘタり”を起こし、体圧分散性能が落ちる

✅ 体重・寝姿勢・環境による最適サイクル

- 横向き・体重70kg以上の人は1.5〜2か月ごとがベスト

- 2人で寝る、子どもが跳ねるなどの偏荷重環境では頻度を短縮

- 床直置き・梅雨時・湿気の多い部屋は回すたびに換気をセットで行う

✅ 実務ポイント(10分でできるローテ法)

- 持ち上げず“ずらす”のが基本:段ボールやタオルで滑走補助

- ハンドルは持ち上げ用ではなく位置調整用:縫い目破損を防ぐ

- 角を潰さない・腰をひねらない:支点を移動させながら動かす

- 作業前にシーツを外し、作業後は中央寄せと寝心地確認を忘れずに

✅ お手入れとローテの相乗効果

- 月1〜2回の**換気+掃除機吸引ケア(叩かない)**で衛生維持

- 天日干しは不要・風干しが正解(素材の熱変形を防ぐ)

- 直置きはNG。すのこ・メッシュ・通気構造のフレームが最適

- ベッドパッドで汚れ防止+ローテ時に取り外して除湿する習慣を

✅ 継続の仕組み化(忘れ防止の工夫)

- 3か月サイクルをカレンダー登録 or 壁貼りチェック表で管理

- 回すたびに写真を撮って「A面・B面」を記録(スタンプ法)

- 中央の沈みが2cm以上/寝返りしづらい場合は買い替えサイン

✅ “攻めのローテ術”で差がつく

- 家具配置を調整して導線を確保→作業時間を半減

- 家族2人体制で声かけ+役割分担すれば安全で早い

- 模様替え・引っ越し時は“面リセット”で偏りをリフレッシュ

✅ 最後に

ローテーションを「面倒な作業」ではなく、

“寝心地を維持するためのリチュアル(習慣)”として取り入れることが大切です。

定期的な回転・換気・記録をセットで行えば、シーリー本来のサポート性を10年近く維持できます。

あなたの寝室をホテル級の快適空間に変える第一歩は、「今日ローテする」ことから始まります。